イスタンブール(ビザンティオン) Istanbul

イスタンブールは、ヨーロッパとアジアの接触点で、黒海とマルマラ海に挟まれたボスポロス海峡に臨み、人口1410万人を擁しバルカン半島では最大の国際都市です。

歴史的には、前660年頃、ビザスの指導の下メガラからの入植者が、ボスポラス海峡のヨーロッパ側に植民都市ビザンティオンを創建した時代に遡ります。

ビザンティオンは、ペルシア戦争後のデロス同盟、そして、第二次アテネ海上同盟に参加し、その後(後1世紀)、ローマの支配下に入りました。

330年には、この地にコンスタンティヌス大帝により、新都コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル)が創建され、以後ローマの新たな首都として繁栄しました。

ローマ帝国が東西に分裂し西ローマ帝国が滅んだ後も、コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル)は、ビザンティン帝国(東ローマ帝国)の都として約1000年にわたりローマ文化の後継者として存続しました。

1453年、オスマントルコのメフメト2世により、コンスタンティノポリス(コンスタンティノープル)は、征服され、ここにビザンティン帝国は滅び、以後、この都はイスタンブールと改称され、今に至っています。

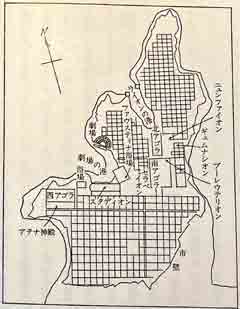

<コンスタンティノープル略図>

(渡辺金一『コンスタンティノープル千年』岩波新書、1985年より)

ボスボラス海峡

(写真:1989年5月、西より撮影)

トプカプ宮殿(かってのコンスタンディノープルのアクロポリス)から、撮影したボスポラス海峡。

蛇の円柱1

(写真:1989年5月、北東より撮影)

同上2

(写真:同年同月、南西より撮影。後方はテオドシウスのオベリスク)

プラタイアの合戦(前479年)後、ギリシア諸国が共同で、デルポイに奉納したもの。

後、コンスタンティヌス大帝が新都コンスタンティノポリスに移し、現在も聖ソフィア教会の近くのヒッポドロミア(戦車競技場)跡に立っています(約5m)。

円柱には、ペルシア戦争に参加したギリシア諸国31各国の名前が刻まれています。

テオドシウス大帝のオベリスク

(写真:同年同月、南東より撮影)

エジプトのオベリスクは、前16世紀のもの。

4世紀にコンスタンティのポリスに運ばれて破損し、そのまま放置されていたものを、390年にテオドシウス帝がヒッポドロミア(戦車競技場)に建てさせたものです。

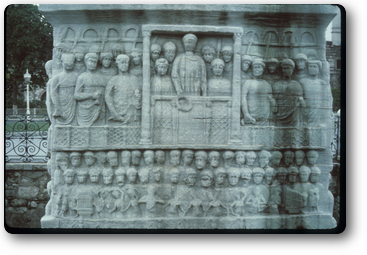

同上の台座

(写真:同年同月、南東より撮影)

オベリスクの台座中央の貴賓席には、一族、護衛隊、楽隊(下)にかこまれ、花冠を手にしてテオドシウス帝が立ち、その左右に息子のホノリウスとアルカディウスが立っています。

テオドシウスの城壁

(写真:同年同月、北より撮影)

413年、テオドシウス帝によって、コンスタンティヌスの城壁の西方1〜1.5kmのところに築かれた大城壁。

テオドシウスの城壁は、本来三重の構造を持っていました。

一番外側に幅60mの壕、そして内(25フィートの高さ)外(約60フィートの高さ)に二重の城壁からなっていました。

現在残っている城壁は、三重構造のうちの内壁だけです。

ヴァレンス帝の水道橋

(写真:同年同月、西より撮影)

イスタンブール旧市のおよそ中央部、ファーティフの丘とエミノニュの丘の間にかけられており、地下大貯水槽(地下宮殿)へと中継する役割を果たしました。

本来の全長はおよそ1kmありましたが、現存するのは800mほどの部分です。

水道橋はコンスタンティヌス大帝の時代に、当時の市域であった現イスタンブール旧市街地区東部に新鮮な水を渡すために建設が始められ、ヴァレンス帝が368年に完成しました。

地下宮殿(地下大貯水槽)1

(写真:同年同月撮影)

同上2

(写真:同月撮影)

ユスティニアヌス大帝によって作られた大貯水槽。

貯水槽は長さ138m・幅65mの長方形の空間で、高さ9m、1列12本で28列、合計336本の大理石の円柱を備え、それぞれがレンガ造りの穹窿を支えています。

約78,000立方メートルの水を貯えることができました。

恐らく不要となったコリント式のアカンサスの柱頭を持つ円柱などや、中にはメデューサの顔が彫られた古代の石像(写真2)なども土台に利用されています。

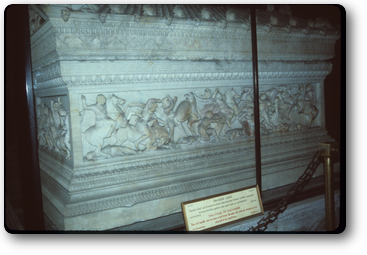

アレクサンドロス大王の石棺1

(写真:同年同月、イスタンブール考古学博物館にて撮影)

シリア(現在レバノン)沿岸シドンの「王墓」で他の一連の石棺と共に出土した前4世紀末の大理石の石棺。

ヘレニズム貴族のこの石棺に、アレクサンドロス大王が彫刻されているところからこのように命名されています。

同上2

(写真:同年同月撮影)

上記(写真1)の反対側のレリーフで、獅子狩りのアレクサンドロスの一部。

聖(ハギア・アヤ)ソフィア寺院

(写真:同年同月、南南西より撮影)

現在の聖ソフィア寺院は、537年にユスティニアヌス大帝によって建立されました。

1453年、オスマントルコにより征服され、4本のミナレット(尖塔)も加えられ、イスラム教のモスクに改修されました。

(2018. 06. 03)

トロイ(トロイア) Troia

ホメロスに歌われたトロイ戦争は、多くの芸術作品、文学作品の題材として取りあげられてきました。

トロイの遺跡は、ミケーネの発掘などでも有名なシュリーマンの名前を抜きにしては語れませんが、彼以前にすでにフランク・カルヴァートが、ヒッサルリクの丘(トロイの遺跡:長さ約220m、高さ約15m、卵形の小丘)の発掘(試掘:1863,65年)を行っています。

トロイの発掘の歴史は、以下の通りです。

1870年にシュリーマンは、発掘に従事し、その後1871〜73年、1878〜79年、1882年、1890年とヒッサルリクの遺跡を発掘しています。

シュリーマンが1890年に没すると、彼の協力者であったヴィルヘルム・デルプフェルトがその後を継いで、1893〜94年にかけて発掘作業を続行しました。

1932〜38年にかけては、カール・ブレーゲンを責任者とする新たな発掘調査が、アメリカのシンシナティ大学の支援を受けて行われました。

さらに、1988年からは、ドイツのテュービンゲン大学教授のマンフレート・コールマンを団長とする国際チームによって、また新たな発掘調査が続けられています。

さて、シュリーマンについては、「シュリーマン論争」と呼ばれる彼の功罪が問われています。

ここでは、この問題に深く立ち入りませんが、貧窮から身を起こし「いつかトロイアを発掘する」と言う幼年時代の夢を実現したという「シュリーマン神話」は、今は偽りであったことが明らかにされています。

ただ、トロイが世界的に注目を浴びたのは、彼がいわゆる「プリアモスの宝」を発掘したからであり、彼の業績は評価されてしかるべきという見解が妥当な所でしょうか。

(デイヴィッド・トレイル著/周藤芳幸・澤田典子・北村陽子共訳『シュリーマンー黄金と偽りのトロイ』青木書店、1999年を参照)

さて、トロイの歴史ですが、通例9つの時代に大別されています。

簡単に時代区分すると以下のようになります(年代は現在も議論の対象)。

トロイ第Ⅰ市(紀元前3000年頃〜2600?年)

第Ⅱ市(紀元前2600年頃〜2150?年)―堅固な要塞都市。

シュリーマンが発見した「プリアモスの宝」が作られた時代。

彼は、この時代をホメロスの描いた「トロイ戦争」の時代と考えました。

第Ⅲ市(紀元前2150年頃〜2000?年)

第Ⅳ〜第V市(紀元前2000年頃〜1700?年)

第Ⅵ市(紀元前1700年頃〜1280?年)―全盛期

デルプフェルトは、この時代をホメロスの時代と想定しました。

第Ⅶa市(紀元前1280年頃〜紀元前1200年)

ブレーゲンは、この第Ⅶa市を「トロイ戦争」で滅んだ市と推定し、現在通説

となっています。

第Ⅶ市b(紀元前1200年頃〜1000?年)-a市の継続

第Ⅷ市(紀元前800年頃〜紀元前1世紀)―ギリシア人の入植。

要塞都市の再建。前85年ローマ軍の攻撃で炎上。

第IX市(紀元前1世紀頃〜紀元後5世紀の終わり頃)―ローマ人再建。

ローマ時代

このように、トロイは市が滅んでは埋没し、その上に再び市を建設するという興亡を繰り返しました。

ちなみに、アレクサンドロス大王も、前334年東方遠征の途上トロイに立ち寄り、神々に供儀を行っています。

<ヒッサルリクの断面図>

(デルプフェルト, 1902年より)

<トロイの復元プラン>

(E. Akurgal,1985に加筆)

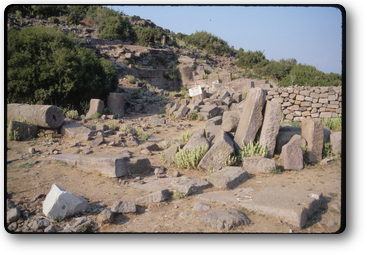

第Ⅰ市の城壁

(写真:1989年5月、南東より撮影)

紀元前3000年頃に並行に築かれた城壁。

第Ⅱ市FO(南門:以下、略語は上記の復元プランを参照)

(写真:同年同月、東より撮影)

王宮のメガロン(大広間)に通じる門。

第Ⅱ市A(メガロン)

(写真:同年同月、南より撮影)

第Ⅱ市FM(南西門に通じる斜面)

(写真:同年同月、西南西より撮影)

第Ⅱ市FM(南西門)

(写真:同年同月、北北西より撮影)

第Ⅵ市h(東側の塔)

(写真:同年同月、南より撮影)

第Ⅵ市(東側の城壁)

(写真:同年同月、南より撮影)

第Ⅵ市 F(家屋)

(写真:同年同月、北東より撮影)

第Ⅵ市E(家屋)

(写真:同年同月、北西より撮影)

第Ⅵ市M(家屋)

(写真:同年同月、東より撮影)

第Ⅶ市の住居跡(左側に第Ⅵ市Eの壁)

(写真:同年同月、南南東より撮影)

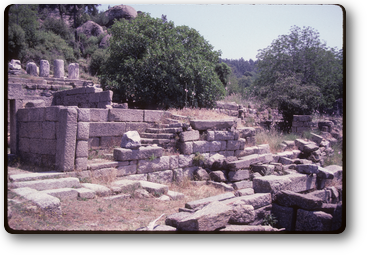

第Ⅶ市の住居跡(左手後方にヘレニズム時代の聖域)

(写真:同年同月、東より撮影)

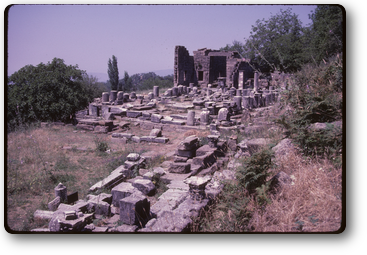

アテナ神殿(第Ⅷ市)

(写真:同年同月、南より撮影)

ヘロドトス(7.43)によれば、ここにペルシ戦争の折に、クセルクセス大王が、神々に千頭の牡牛を犠牲として捧げたとあります。

また同じく、前述したように、アレクサンドロス大王もここを訪れ、神々に犠牲を捧げています。

ヒッサルリクの丘からの風景(アテナ神殿付近から)

(写真:同年同月、南東より撮影)

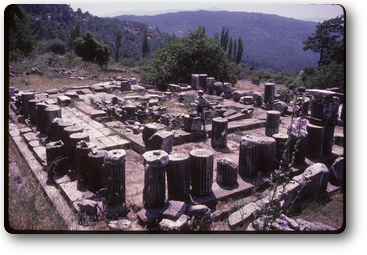

ヘレニズム時代の聖域(第Ⅷ市)

(写真:同年同月、南より撮影)

劇場C(オデオン:第Ⅸ市)

(写真:同年同月、南より撮影)

ローマ時代のハドリアヌス帝によって修復されたオデオン(音楽堂)。

劇場B(評議会議場:第Ⅸ市)

(写真:同年同月、南より撮影)

(2018. 07. 11)

アッソス Assos

アッソス(現ベラムカレ)は前6世紀後半に対岸のレスボス島メテュムナの住民によって建設されました。

当時の人口は、ギリシア人、リュディア人、フリュギア人の混血であったと思われます。

当時はリュディアの支配下にありましたが、前5世紀後半には自国の貨幣を鋳造するようになっています。前365年にはペルシャの支配下に入り、城壁があったことが確認されています。また、前5世紀には、アテネの海上同盟に加入しています。

アッソスはプラトンの弟子の一人であるアタルネウスのヘルミアスの統治下、前348~345年、アリストテレスやテオフラストスを数年間迎え入れ、アッソスを哲学の中心地にしました。

また、自殺によって大往生を遂げたと言われているストア派の一人クレアンテス(前311年生まれ)は、アッソスの出身です。

前241年から前133年までは、ペルガモン王国に併合され、以後、アッソスにとっては衰退の歴史となりました。

1330年、オスマン帝国の支配者がアッソスを占領したとき、住民はレスボス島に逃れていて、アッソスは一寒村に過ぎませんでした。

アッソスの町は、1881年から83年にかけて、J. T. クラークとF. H. ベーコンが指揮したアメリカの発掘隊によって現地調査が行われました。

市は主要門を持つ市壁(前4世紀)で囲まれ、市壁内には、アゴラの南北のストア、アゴラ神殿、ヘレニズム時代の店舗、ブーレウテリオン(評議会議場)、ギュムナシオン(体育館)(前2世紀)、劇場(前3世紀)などがあり、アクロポリスの上にはアテナ神殿(前530年頃)がそびえています。

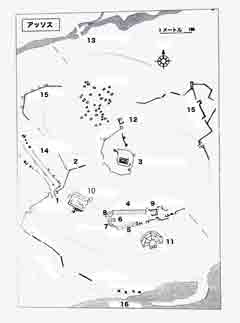

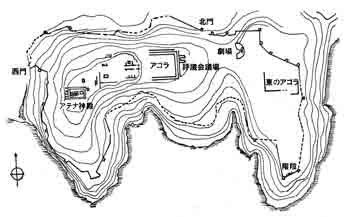

<アッソスのプラン>

(P. Pugsley, 2018に加筆)

1)正門 2) 小門 3)アテナ神殿 4)アゴラ北ストア 5)アゴラ南ストア 6)アゴラ神殿 7−8)ヘレニズム時代の店舗 9)ブーレウテリオン 10)ギュムナシオン 11)劇場 12)モスク 13)トルコ橋 14)ヘレニズム・ローマ時代の墓地 15)ヘレニズム時代の城壁 16)エーゲ海

正門1

(写真1:1989年5月、北西より撮影)

全長3kmにわたる城壁の二つの塔で守られた正門(高さ14m)。左側は、ヘレニズム・ローマ時代の墓地。

正門2

(写真:同上。西より撮影)

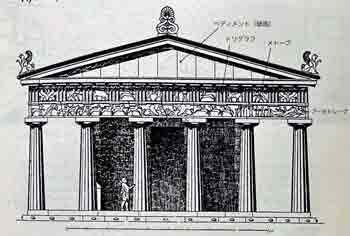

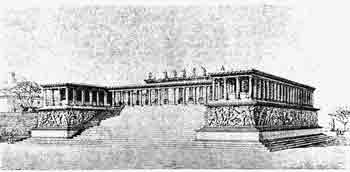

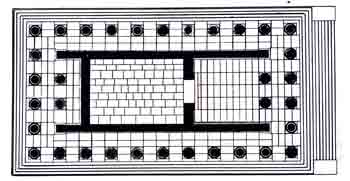

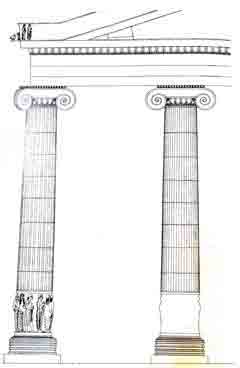

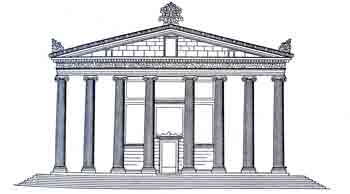

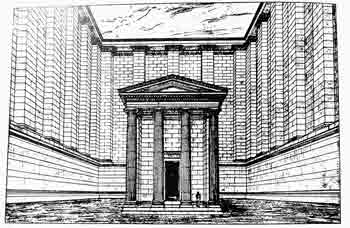

<アテナ神殿の復元図>

(E.Akurgal,1985に加筆)

アテナ神殿(前530年頃)は、安山岩製で6×13本の柱を持ったドーリア式でしたが、トリグリフとメトープの列の下のアーキトレーブはフリーズで飾られ、イオニア式の特徴も見せています。ペディメント(破風)には何もなく、メトープ以外の装飾は、アーキトレーブに沿って走るフリーズの4面に集中していました。スフィンクス、ケンタウロス、闘牛、獲物を狙うライオン、トリトンなどの人物や幻獣が描かれていますが、ヘラクレスやシンポジウム出席者も登場し、アナトリアの影響がメソポタミアにまで及んでいること、また、イオニア経由でギリシャ世界とつながっていたことがわかります。

彫刻は、現在ボストン、ルーヴル、イスタンブールの美術館に分散して残されています。

アテナ神殿1

(写真:同上。北西より撮影)

アテナ神殿2

(写真:同上。東より撮影)

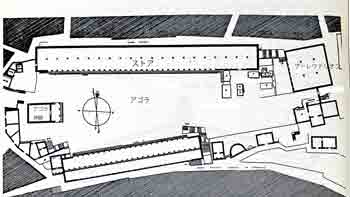

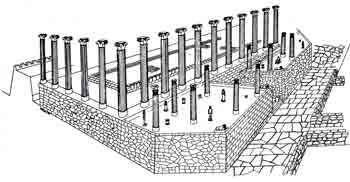

<アゴラのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

アクロポリスの南側のテラスにある全長150mのアゴラは、ヘレニズム時代に年代付けられています。北にドーリア式ストア、南に長いストア、その間に小さなアゴラ神殿、東にブーレウテリオンの遺構が残っています。

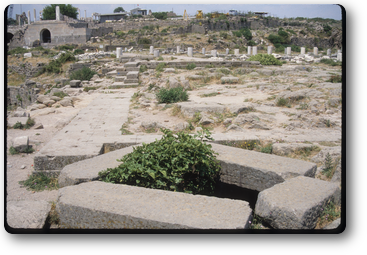

アゴラ

(写真:同上。東より撮影)

アゴラ神殿

(写真:同上。西より撮影)

アゴラ神殿(前2世紀後半)の内室には、ヘレニズム時代のモザイクの床がありましたが、今はそれも消えてしまっています。この建物は、後に教会に転用されたため、当初の設計については余り知られていなく、その基礎部分しか見ることはできません。

アゴラの北ストア

(写真:同上。南より撮影)

2階建てのドーリア式ストア。後方にアクロポリス。

アゴラの南ストア

(写真:同上。西より撮影)

ブーレウテリオン(評議会議場)

(写真:同上。南西より撮影)

アゴラの東側(公的建物が集中)のブーレウテリオン(評議会議場)の遺構。

ギュムナシオン(体育館)

(写真:同上。南東より撮影)

アゴラの西側にある前2世紀のギュムナシオン(体育館)の遺構。建物に使用された大理石は、後教会などに転用。後方に見えるのは城壁。

劇場

(写真:同上。北西より撮影。アクロポリスから、アゴラ、劇場を望む)

アゴラのすぐ下南側の劇場は、前3世紀に建てられ、ローマ時代に改築されたもの。

後方に、レスボス島。

(2023/06/10)

ペルガモン Pergamon

ペルガモン(現ベルガマ)は、イズミールの北方約100kmの所にある、小アジア西岸北部のヘレニズム時代の都市です。

アレクサンドロス大王の死後の「後継者(ディアドコイ)戦争」で、ペルガモンはリュシマコスの領地となりましたが、彼の死後、部下のフィレタイロス(ペルガモン王国の祖:前283-63年)が独立して王国を建てました。

ローマと緊密な関係を結んだエウメネス2世(前197-159年)およびアッタロス2世(前159-138年)治世に、アレクサンドリアと並ぶ大都市として栄えました。

アッタロス3世(前138-133年)の死後、王国はローマに遺贈され、ローマ帝政期に第2の盛期を迎えます。

ビザンティン時代には、アラブの脅威に対抗して、新しい城壁がアクロポリスを囲みましたが(7世紀半ば)、663年と716年の2度、ペルガモンはアラブ人に占領され、1336年にはオスマン・トルコの手に渡りました。

ペルガモンの遺跡は、ドイツ人鉄道技師カール・フマンのゼウスの大祭壇のレリーフの破片の発見を契機に、1878年以来、ドイツ人考古学者による発掘が続けられています。

遺跡は、東西を古代のケティウス川(イリカ・デレシ川)と古代のセリヌス川(ベルガマ・チャイ川)に挟まれた標高333mの険しいアクロポリスの頂上部、中腹、裾野の3段に分散し、頂上部に王家の宮殿址、アテナ神殿、図書館、ゼウスの大祭壇などと、ローマ期の大劇場やトラヤヌス神殿、中腹にデメテル神殿、ギュムナシオン、下のアゴラなど、裾野にはローマ時代のスタディオンなどがあります。

また、このアクロポリスの南西2kmの平野部には前4世紀創設のアスクレペイオン(アスクレピオスの神域)があり、円形のアスクレピオスの神殿やローマ劇場などの遺構が残っています。

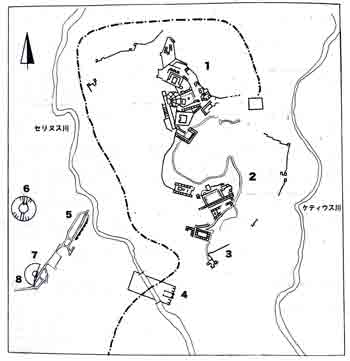

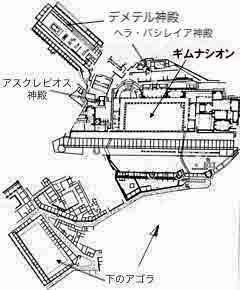

<ペルガモンの全体プラン>

1) 上市 2)中間市 3) エウメネスの門 4) セラピス神殿(2世紀)5) ローマ時代のスタディオン 6) 円形劇場 7) ローマ劇場 8) アスクレペイオンへの古代の道

(E.Akurgal,1985より)

<上市のプラン>

1) ヘーローン 2) ヘレニズム時代の店舗 3) アクロポリスの正門 4) プロピュライア(エウメネス2世) 5) 宮殿に向かう階段 6) アテナの神域 7) アテナ神殿 8) 図書館 9) ヘレニズム時代の家屋 10) エウメネス2世の宮殿 11) アッタロス1世の宮殿 12) ヘレニズム時代の家屋(役所) 13) ヘレニズム時代の兵舎 14) 工廠

15)トラヤヌス神殿 16) 劇場 17) ディオニュソス神殿 18) 劇場のテラス 19) ストア 20) ゼウスの大祭壇 21) アゴラ 22) アゴラ神殿

(同上)

ゼウスの大祭壇

(写真:1989年5月、北より撮影)

<ゼウスの大祭壇の復元図>

(E.Akurgal,1985より)

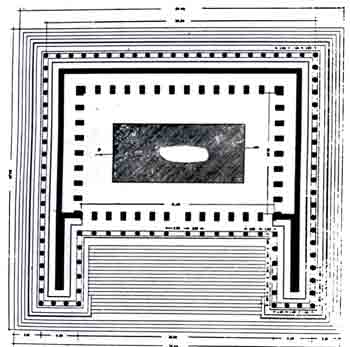

<ゼウスの大祭壇のプラン>

(同上)

ゼウス神殿跡のすぐ北にある大祭壇(36m×34m)は、アッタロス1世(前241−197)が、ガラテヤ人への勝利を記念して、支配者の崇拝の場として構想し、息子のエウメネス2世(前197-159)が完成させたものです。祭壇は西側に開いたコの字型の構造で、すべてレスボス産の大理石でできています。屋根の上には、ケンタウロス、グリフィン、トリトンなどに乗った神々が配置され、柱と柱の間には、多くの彫像が置かれていました。基部にはフリーズが施され、全長60mに及ぶ63枚のパネルにはギリシアの神々と巨人たちの戦いの場面が描かれています。大祭壇は現在、ベルリンのペルガモン博物館に復元されています。

劇場

(写真:1989年5月、北より撮影)

アクロポリスの頂上近くの急峻な南西斜面を利用して作られた劇場。前3世紀に建設され、ローマ時代に改築されたもの。収容人員1万5000人。観客席は82列。下方にステージと、擁壁で支えられた南北に走るテラスの遺構があります。

写真の後方はベルガマの町並み。

アテナ神殿

(写真:同上、南より撮影)

アテナ神殿は、ドーリア式の6本×10本の柱からなる大理石の小さなペリプテロス(円柱式)の小神殿。列柱の後方に見えるのが図書館(蔵書200,000冊)の遺構(場所は異説あり)。

エウメネス2世の宮殿

(写真:同上、北西より撮影)

宮殿は、ペリスタイル(列柱郭)の建物。大理石の作りで、塗装された漆喰とモザイクなどの装飾が施されていたと推定されています。

トラヤヌスの神殿

(写真:同上、北より撮影)

トラヤヌス神殿は、ゼウスとローマ皇帝の崇拝を目的とし、ハドリアヌス(117-138年)がトラヤヌスのために建立しました。神殿はアテナ神殿と同じ6本×9本のペリプテロス(円柱式)ですが、より大きく大理石の基壇の上にあり、巨大な柱を持つコリント式で、2つの列柱廊に挟まれています。

ディオニュソス神殿

(写真:同上、南南東より撮影)

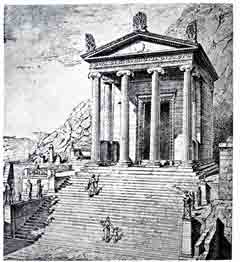

<ディオニュソス神殿復元図>

劇場のテラスの北端にある、ヘレニズム期のイオニア式神殿(前2世紀)。

神殿は高い基壇の上にあり、長さ10mのイオニア式円柱を持ち、建物や階段などはすべて安山岩で作られました。この神殿は、焼失後3世紀にカラカラ帝によって大理石で改修されました。

<中間市のプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

デメテル神殿

(写真:同上、東南東より撮影)

豊穣の女神デメテルは、アナトリアの母神の伝統を受け継ぎ、この神域は前3世紀初期に作られました。その後アッタロス1世の妻アポロニス(前241-197)によって拡張され、ローマ時代に改修されました。デメテルの神殿は神域の西側に位置し、2本の柱(正面)で囲まれた小さな神殿で、その三方を2階建てのストアによって囲まれ、境内には東側のプロピュライアから入場しました。

ギムナシオン(体育館)

(写真:同上、北より撮影)

運動トレーニングのための中庭は柱廊式で107m×90m。大理石製の屋根を持つ浴場、1000人収容できるオディオン、画廊、ホールなどが完備されていました。

ヘレニズム時代に建設され、ローマ時代に改修された列柱に囲まれています。

ヘラ・バシレイア神殿

(写真:同上、南西より撮影)

ギムナシオンの北、20m程の高さに、ヘラ・バシレイアの神域が建設されています。神域は、アッタロス2世によって建設されたと推定されており、神殿はドーリア式の全長約7m×118m。

アスクレピオスの神殿

(写真:同上、北より撮影)

神殿は、イオニア式のプロスタイル(前柱式)で、ステュロバーティス(基壇)の長さは9m×16m。建築以降から、最初はドーリア式として建設され(前3世紀あるいは前2世紀のはじめ)、その後、前2世紀後半にイオニア式に改修されたと推定されています。

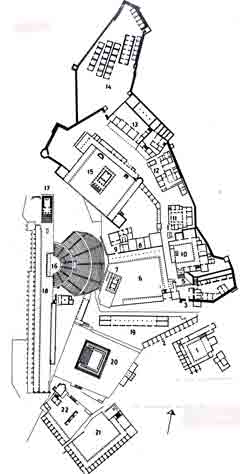

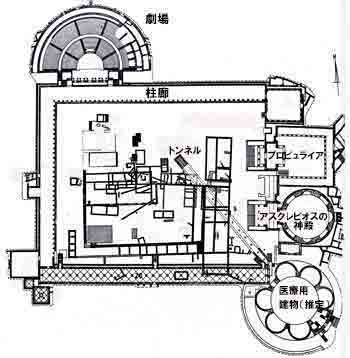

<アスクレペイオンのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

ペルガモンのアスクレペイオンは、古代にエピダウロスやコス島にあった同じタイプの治療センターを持ち、同等の重要性を持っていました。パウサニアスによると、最初のアスクレピオス神殿は、前4世紀前半に設置されました。また、発掘調査によって、この聖域は前4世紀から存在し、ヘレニズム時代に発展したことが証明されています。しかし、ペルガモンのアスクレペイオンは、後2世紀に最も栄華を極めたとされています。現在アスクレペイオンの遺跡は、主に後2世紀末頃のものです。アスクレペイオンは、110m×130mの広さで、三方をストアに、東側をさまざまな建物に囲まれています。

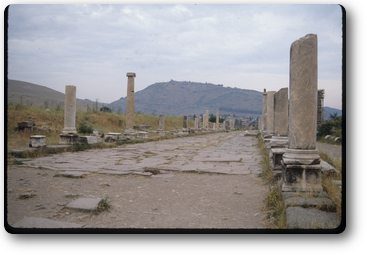

アスクレペイオンの神聖な道

(写真:1989年5月、西南より撮影)

ローマ時代、アスクレペイオンは、「神聖な道」を通って近づきました。全長は820mありました。後方に見えるのがアクロポリスです。

プロピュライア1

(写真:同上、南東より撮影)

コリント式のプロピュライアは、皇帝アントニヌス・ピウス(紀元後138−161)の時代に、富裕な市民クラウディウス・クラックスによって寄贈されました。写真手前の三方を列柱で囲まれた中庭は、コリント式に作られていました。

プロピュライア2

(写真:同上、西より撮影)

プロピュライアの正面は、ヘレニズム時代からペルガモンで続いてきた階段のある神殿のファサードのスタイルで作られています。現在、プロピュライアの階段は2つだけ残されています。

アスクレピオス神殿

(写真:同上、北東より撮影)

アスクレピオス神殿は、後150年頃、執政官ルキウス・ルフィヌスによって建立されました。この柱廊に囲まれた円形の神殿は安山岩で作られ、半球形のドーム(直径23. 85m)で覆われていました。これは、20年前にローマに建てられたパンテオンの小さな複製です。

この建物には、アスクレピオスや治療に関連する他の神々の像が置かれていました。

北側の柱廊

(写真:同上、南東より撮影)

2世紀中頃に建てられた北側の柱廊は、イオニア式で作られています。10本の柱は、高い基壇の上に立ち、複合柱式柱頭で覆われていますが、178年の地震後に立てられたものです。

ローマ劇場

(写真:同上、南より撮影)

北側の柱廊の向こう側には、ギリシア式に急斜面に建てられ、3500人を収容できるローマ劇場があります。

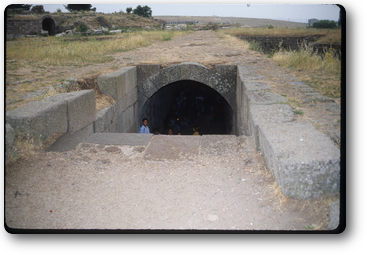

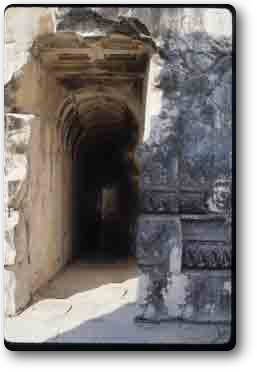

トンネル入り口

(写真:同上、北西より撮影)

南のストアの東端にある医療用の建物(推定)に続くトンネルの入り口。

(2023/06/14)

エリュトライ Erythrai

エリュトライ(現イルドゥル)の古代遺跡は、チェシュメ半島の西端、キオス島に面した美しい湾にあります。

向かいの湾に浮かぶ4つの島は、古代ギリシャ時代にはヒッポイ(現在はカラ・アダという総称)、つまり馬と呼ばれていました(ストラボン XIV 644)。

パウサニアス(VII 3,7)によれば、エリュトライはエリュトロスの指導のもとクレタ人の入植者によって建設され、同時にリキア人、カリア人などが住んでいたとされています。

しかし、パウサニアスが記すように、エリュトライの町は後に伝説のアテネ王コドロスの子孫であるクレオポス(あるいは、クノポス、ストラボン XIV 633)率いるイオニアの入植者により強化されました。

また、エリュトライは、前9世紀に設立された12のイオニア諸都市の強力な政治同盟を構成するパンイオニオン(全イオニア同盟)に属していました。

前560年頃からエリュトライは、リュディアの支配下に置かれ、前545年以降はペルシャの支配を受けるようになります。

イオニア反乱のラデの戦い(前494年)には、8艘の軍船で参加しています(ヘロドトスVI 8)。

ペルシア戦争後、デロス同盟に参加しましたが、おそらく前453年頃にデロス同盟を脱退し、キオス島とともに前412年にアテネの覇権に反旗を翻し、ペロポネソス人の拠点となりました。

その後、アテネとペルシャと交互に同盟を結び、4世紀中頃には、マウソロスとの友好関係を築いています。

また、エリュトライはペルガモンやローマと関係があり、前133年、アッタロス3世の死後、ペルガモン王国がローマに譲渡されると、エリュトライはローマのアジア州に属する自由都市となりました。

オスマン帝国の時代にはエリュトライは衰退し、19世紀には採石場として使用され、イズミルの岸壁はエリュトライの城壁で作られています。

1950年代初頭に英探検家フレヤ・スタークがこの地を訪れた時には、荒れ果てており、地上には遺構がほとんどありませんでした。

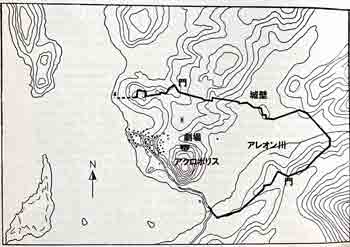

<エリュトライのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

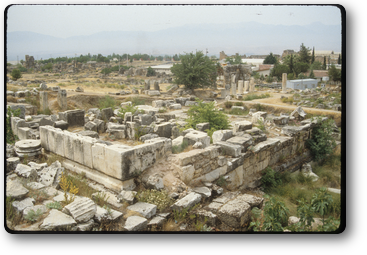

劇場

(写真:1989年6月、北西より撮影)

劇場は、アクロポリスの北側のくぼみにありますが、現在、客席は石材として利用されほとんど取り払われています。

北門

(写真:同上、北東より撮影)

城壁(4km)は、現在も非常に良好な状態で保存されており、見事な石灰岩の石組みを見ることができます。厚さは4〜5メートルで、4つの門がありました。写真は北門。

アクロポリスの城壁

(写真:同上、西より撮影)

アクロポリスからの眺め

(写真:同上、東より撮影)

アクロポリスから湾を望む。目の前の島が古代のヒッポイ(現ヤシ・アダ島)。

アレオン川

(写真:同上東より撮影)

市内には、プリニウスが記したアレオン川が流れています。

テオス Teos

パウサニアス(VII 3. 6)によれば、テオス(現シアジク)は、年代は不明ですが、オルコメノス(ボイオティア)のミニュアス人がアタマスを指導者として最初に入植し、その後、コドロスの子孫を指導者とするアテネ人が続いたとされています。

テオスはイオニア12都市(全イオニア同盟)の一つとして始まり、独自の貨幣を鋳造していました。また、ラデの戦い(前494年)には、17艘の船で参加しています。

しかし、その政治的なキャリアはあまり芳しいものではなく、ヘレニズム時代には衰退しており(トゥキュディデスVIII,16によれば、前4世紀初頭にペルシャのサトラップ、ティサフェルネスによってその城壁は解体されました)、スミルナの台頭により、テオスは完全に政治的力を失いました。

地理的には、テオスは南北に走る半島の地峡に位置しており(この地峡は古代にはもっと狭く)、現在、乾いた土地で港の設備が確認されています。北側の港は、現在シアジクの町の下にあります。

アクロポリス(標高35m)は、南港まで続いていた幅4mのヘレニズム時代の城壁の北端に位置します。南斜面にある前2世紀の劇場は、大規模な略奪にあって観客席は廃墟となっていますが、ローマ時代に増築されたスケネ(舞台)(後2世紀初頭)の保存状態は良好です。

劇場の西側にあるディオニュソス神殿(前175-前150年)は、アナトリア最大のイオニア式で、酒と歌の神に捧げられたもので、19世紀に英のディレッタン協会によって初めて発掘されました。(その後、1824年にフランスの考古学者、1954年から1965年にかけてトルコの考古学者によって現地調査や発掘が行われています。)

劇場の南東、ディオニュソスの聖域の北東にあるオデオンは、ローマ時代の保存状態の良い建築物です。

また、テオスは、有名な詩人アナクレオン(前485年)の出身地としても有名です。

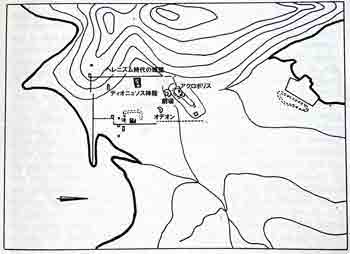

<テオスのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

アクロポリスからの眺め

(写真:1989年6月、北東より撮影)

アクロポリスから、遠くに南の湾を望む。

劇場

(写真:同上、南より撮影)

観客席は廃墟となっていますが、ローマ時代に増築された舞台(写真手前)の遺構が残っています。

ディオニュソス神殿1

(写真:同上、西南西より撮影)

ディオニュソス神殿2

(写真:同上、北西より撮影)

<ディオニュソス神殿の復元図>

(E.Akurgal,1985より)

ディオニュソス神殿は、イオニア式のペリプテロス(円柱式:6本×11本)スタイル。

基壇は、約18.5m×35m。プリエネのアテナ神殿と比較され、同じ建築家へルモゲネスの作品である可能性があります(ローマの建築家ウィトルウィウス)。もともとはヘレニズム時代のものでしたが、ローマ時代に改修されました。

オデオン

(写真:同上、東より撮影)

劇場の東に位置している、ローマ時代のオデオン(音楽堂)。

(2023/06/18)

スミュルナ Smyrna

スミュルナ(現イズミール)は、前10世紀頃に、アイオリス系ギリシア人の植民により建設されました。

前600年頃にリユディアのアリュアッテスによって占領破壊され、前546年にはペルシャによって破壊された後に、スミュルナは再興しました。しかし前5世紀から4世紀にかけては、スミュルナは政治・経済的にあまり重要な都市ではなかったようです。

パウサニアスによれば(VII 5. 1-3)、アレクサンドロスは夢に見たネメシス女神のお告げにより、パゴス山の斜面に新市を建設し、そこに旧市の住民を移住させました。この都市は前3〜2世紀に栄え、ローマ帝国の下で第2の繁栄を迎えました。

ストラボン(14, I, 37)は、図書館、碁盤の目のように敷き詰められた道等について語り、スミュルナは彼の時代(前1世紀初頭)において最も優れたイオニア都市であったと記録しています。

古代スミュルナのシンボルは、ライオンの頭であり、現在、大英博物館には、前6世紀初頭に鋳造されたコインに描かれた獅子頭を見ることができます。

バイラクリに残る神殿(7世紀末に作られ、前600年頃アリュアッテスによって破壊)は、発掘調査で発見された青銅製の棒(おそらく天秤)に刻まれた碑文から、女神アテナに捧げられたものであることが判明しています。

また、この神殿は、小アジア沿岸に残るギリシア神殿で最も古いものです。

<アテナ神殿の復元図(前580年頃の再建)>

(E.Akurgal,1985より)

アテナ神殿の丘

(写真:1989年6月、北東より撮影)

アテナ神殿

(写真:同上、南より撮影)

写真中央は、メインゲート。聖域全体は、ポリュゴナール(多角状)の壁によって支えられています。後方は、バイラクリの町。

(2023/06/20)

サルディス Sardes

サルディス(現サルト)は、古代リュディア王国の首都で、イズミールから内陸に160kmのところに位置しています。

リュディアの歴史に名を残した最初の人物ギュゲス(前680-652年)は、アッシリア王アッシュルバニパル王の業績録に記されています(ル・ウド・ディ国の王グーグと表記)。

その後、アルデュス(前651-625年)、サデュアッテス(前625-610年)、アリアッテス(前609-560年)、そしてクロイソス(前560-546年)が王国を支配しました。

リュディアの最後の、そして最もよく知られた王クロイソスについては、ソロンとの「最も幸福な人間」をめぐる対話が有名です(ヘロドトス I 29-33)。

なお、リュディア人は前7世紀末頃、世界最古の鋳造貨幣を発明し、経済・商業の分野で不滅の名声を獲得しました。

サルディスは、クロイソスの傲慢さと甘さ(神託の誤解)により、前546年にキュロスによって占領された後、ペルシャの支配下に置かれるようになり、ペルシャはこの都市を西方帝国の主要拠点としました。

王道はスサから始まり、サルディスで終わっています。

リュディアは、前334年、アレクサンドロス大王の征服ののちセレウコス朝シリア、ペルガモン王国の支配を経て、前133年にはローマ帝国に編入されました。

ビザンチン時代には、サルディスは教区の中心地となり、14世紀にはトルコ人に占領されました。

サルディスの発掘調査は、プリンストン大学が1910年から14年まで、58年から76年まで、ハーバード大学、コーネル大両学の共同調査として、G.M.A.ハンフマンの指揮のもとに行われました。

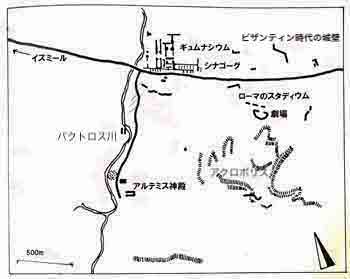

<サルディスの遺跡>

(E.Akurgal,1985に加筆)

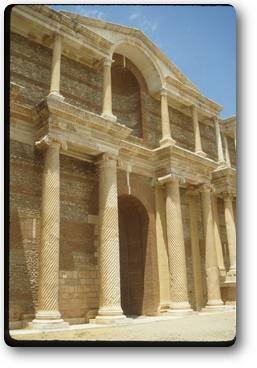

ギムナシウム(体育館)1

(写真:1989年6月、南より撮影)

ギムナシウム(体育館)は、シナゴーグの隣の道路のすぐ北に位置する巨大な建築物。

写真のギムナシウムの東向きの豪華な正面は、後3世紀初頭、ゲタとカラカラの時代に建設されたもの。

ギムナシウム(体育館)2

(写真:同上、北より撮影)

シナゴーグの北側に隣接するギムナシウムのパライストラ(体育場)。

写真後方は、アクロポリス。

アルテミス神殿1

(写真:同上、北西より撮影)

アルテミス神殿2

(写真:同上、南西より撮影)

アルテミス神殿の遺跡は、トモロス山の稜線とアクロポリスに挟まれた場所にあります。

アルテミス神殿の原型は、アレクサンドロス大王が、この都市をギリシャの生活様式に変えた後、前300年頃に建てられました。

4世紀になっても未完成のままだったこの建造物は、キリスト教の出現により、建築用の石材として切り出されました。

現在、神殿にはイオニア式の円柱が2本残っています。

アルテミス神殿の祭壇

(写真:同上、北西より撮影)

神殿の手前にある赤砂岩でできた21×2mのアルテミスの祭壇。

西面には階段が設置されています。

神殿が建設される前は、この祭壇がアルテミス女神に捧げられた唯一の礼拝所でした。

後方に見えるのがアクロポリス。

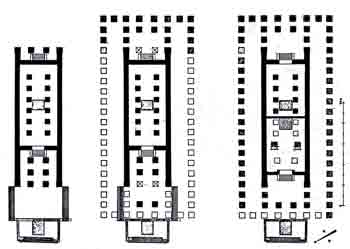

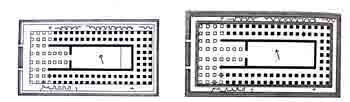

<アルテミス神殿復元図>

(E.Akurgal,1985より)

アルテミス神殿の建築プラン。

左:第1期(前300年頃)、西向きのイオニア式神殿(23.00×67.52m)。

中央:第2期(前175-150年)、当初はディプテロス(二重列柱廊)として計画されていたが、アンフィプロスティロス(前後柱廊式)として完成。(完成した部分はブロック。点線は基礎部分だけ)

右:第3期(後150年頃)。前期の基礎部分が完成し、神殿は2つに分解。

東半分は皇帝アントニヌス・ピウスの妻ファウスティナ1世を祀る場所となっています。

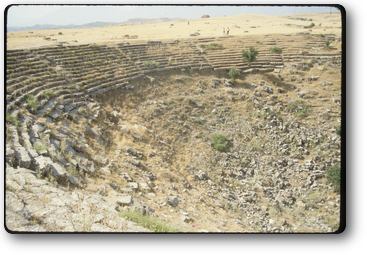

劇場

(写真:同上、東より撮影)

高速道路の南側、アクロポリスの斜面には、スタジウムと劇場の跡が見つかっています。

2万人収容の古代劇場は、前3世紀に建設され、その後ローマ時代に修復されました。

スタディウム(運動場)

(写真:同上、南東より撮影)

スタディウムの東端は古代劇場の麓にあります。

劇場とスタディウム

(写真:同上、南南西より撮影)

劇場の頂上より、手前劇場とスタディウムを望む。

(2023/06/19)

コロポン Colophon

古代コロポン(現デギルメンデレ周辺)は、イオニア12都市の中で最も古いと言われた、高台にある内陸遺跡です。

古代には良好な土地に囲まれ、美しい馬が飼育されていました。

しかし、前7世紀前半には、リュディアのギュゲスがコロポンを占領し、同世紀後半にペルシャの支配下に入り、コロポンはその重要性を失いました。

代わって海岸沿いの集落であるノティオンが発展し始め、コロポンがペルシャに支配されていた間、ノティオンはアテネの影響下にありました。

トゥキュディデスは、「ノティオンはコロポン人の町である」(III 34)と述べています。

アレクサンドロス大王が小アジアをペルシアの支配から解放すると、2つの都市は独立を回復します。

しかし、リュシマコスはコロポン人を新しく設立された都市エフェソスに住まわせ、彼らの一部もノティオンに移ったため、コロポンは非常に弱体化しました。

それにもかかわらず、リュシマコスの死後、コロポンは281年に再建され、セレウコス朝の統治下で存続しました。

この時代、コロポンは「古代のコロポン」と呼ばれ、その名声は15キロほど離れた南のノティオンに移り、その後、ノティオンは「新コロポン」、あるいは「海の上のコロポン」と呼ばれるようになりました。

いずれにせよ、どちらの集落も、エフェソスの大きな新市街に発展を阻まれたのが実情でした。

コロポンの遺跡は、3つの丘とその間にある谷の上に築かれ、約1km四方の城壁に囲まれており、十数本の半円形の塔で要塞化された城壁は、前4世紀末のリュシマコスの時代以前に築かれたものと推定されています。

最古の集落は、南西の平野を見下ろす高さ200メートルの丘の上に築かれ、北側の斜面には、現在でもいくつかの遺構が残っていますが、保存状態はあまり良くなく、ほとんど廃墟で見るべきものはありません。

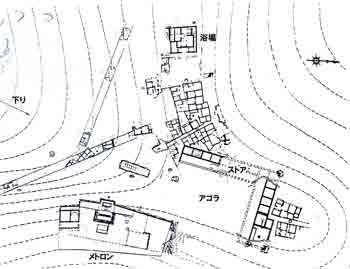

東にはメトロンが、その西には、アゴラとそれに付随するストア(前4世紀前半:店舗や公務用建物)、西側の家屋(前4世紀)、さらに西にはローマ時代の浴場の跡が残っています

。

<コロポンのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

メトロン

(写真:1989年6月、北東より撮影)

アゴラとストア

(写真:同上、南より撮影)

中央のアゴラの西側(写真左端)と北側(写真右奥)にストア。

西ストア

(写真:同上、北北西より撮影)

ローマ時代の浴場の跡

(写真:南西より撮影)

遺跡からデギレメンデレの町並みを望む

(写真:同上、南より撮影)

クラロス Claros

クラロスは、へレニズム時代、特にローマ時代にアポロン神殿と神託があった場所として有名です。

アポロン神殿は、ノティオンから2km離れたコロポンの境界内の狭い谷間の平地にあります。

ホメロスの伝説によれば、この聖地は前7世紀から前6世紀にかけて重要な信仰の中心地でした。

1950年から1960年にかけてアポロン神殿は、ルイ・ロバートにより体系的な発掘調査が行われました。

発掘者によると、クラロスのモニュメント化は前6世紀に始まりました。

アポロン神殿とその妹アルテミス神殿が建てられ、その後、ヘレニズム時代からローマ時代にかけて、南側にプロピュライア(後2世紀)の入口が設けられ、より大きな神殿や祭壇が建設されました。

2世紀初頭にクラロスの競技会が導入されると、クラロスはオリュンピアと並んで国際的な神聖競技会の仲間入りを果たしました。

アポロン神殿は、ドーリス式で26m×46mの大きさを持つ、ペリプテロス(円柱式:6本×11本)の形で建てられ、5段のクレピドーマ(階段状の基壇)に乗っていました。

この神殿は地震によって崩壊したことが知られています。

様式の比較からこの神殿は前4世紀後半かヘレニズム時代の初めに建設されたものと推定されています。

現存する遺物から、アポロン像は高さ7~8メートルあったことが判明しています(脚の長さ3.50m)。

神託は神殿の内室の下で行われ、神の啓示はデルポイのピュティアのような女性を通してではなく、男性の預言者を通してなされたと記されています。

予言者は洞窟や地下の部屋に入り、神秘的な聖水を飲んだ後、詩の形で予言を口にしました。神託はいつも夜に行われました。

アポロン神殿の南側には、それに平行してアルテミスに捧げられたイオニア様式の小さな神殿があり、その前には祭壇が残っています。

プロピュライア

(写真:1989年6月、北より撮影)

聖なる森の入り口に建てられたプロピュライア(前2世紀)は、形はほぼ正方形で、ドーリス式で建てられています。海に面した南側に4本、神殿の方を向いた側に2本の柱がありました。

プロピュライアの柱の碑文

(写真:同上)

柱の内側には、紀元2世紀に刻まれた碑文が残されています。そこにはアポロンの神託を受けに来た使者のリストや、アポロン神に賛美歌を捧げた少年・少女らの名前が刻まれています。

アポロン神殿

(写真:同上、南東より撮影)

地震によって崩壊した神殿からは、7本の柱頭と150個の太鼓が出土しています。柱軸の直径は1.60メートル。

アポロン神殿の大祭壇

(写真:同上、北より撮影)

神殿の東27mにある大祭壇(9m×1.4m)

アルテミス神殿

(写真:同上。北西より撮影)

アルテミス神殿の祭壇

(写真:同上、南より撮影)

アポロン神殿の祭壇とアルテミス神殿の大祭壇

(写真:同上、北北西より撮影)

手前、アルテミス神殿の祭壇。後方、アポロン神殿の大祭壇。

日時計

(写真:同上)

アポロン神殿の祭壇の北側に残っている石造りの日時計。

ヘレニズム時代にアゴラノモスから寄贈されたという碑文が刻まれています。

(2023/06/24)

ノティオン Notion

ノティオンは、前述のクラロス神殿から南西に2kmほど離れた、海岸にそびえる2つの平坦な丘の上に位置していました(面積500×1,000m)。

また、前7世紀には、クラロスの聖域とノティオンを結ぶ神聖な道がありました。

遺跡自体の保存状態は良くありませんが、アクロポリスの頂上からは、南のサモス島、南東のクシャダス、エフェソスまで見渡せる絶景が広がっています。

ヘロドトス(1, 149)によれば、ノティオンはアイオリス人の11の植民都市の一つでした。ノティオンは、おそらくクラロスの港であり、巡礼貿易の恩恵を受けていましたが、コロポンもクラロスの領有権を主張していたため、両者の争いは絶えませんでした。

最終的には、エフェソスの急成長によりノティオンの発展は妨げられ、貿易の利益や資源を奪われて、ローマ時代にはノティオンは衰退していました。

遺跡は1921年、シャルル・ピカール率いるフランスの考古学発掘隊により調査され、今もいくつかの遺構を見ることができます。

塔や門を備えた前3世紀初頭の城壁は全長3.2kmで、海賊に対する防衛など、海からのアクセスも制御していました。

西側の丘にはアテナ神殿も確認されており、2つのアゴラとアゴラの東側の近くにはブーレウテリオン(評議会議場)の遺構が、さらに、アクロポリスの北東部、東アゴラの北西には劇場が残っています。

<ノティオンのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

城壁

(写真:1989年6月、北より撮影)

アテナ神殿1

(写真:同上、北より撮影)

アテナ神殿2

(写真:同上、西より撮影)

西側の丘には、アテナ・ポリアスに奉献されたコリント式神殿の基礎が現存しています(ハドリアヌス帝の時代に建設)。

神殿の寸法は7.50×16mで、クレピドーマ(階段状の基壇)は3段になっていました。

また、神殿の東側には、5.30×7.72mの祭壇の基礎の跡が見られます。

アゴラ

(写真:同上、北東より撮影)

アクロポリスには、もともと2つのアゴラ(中央と東)がありましたが、どちらも遺構は整備されていません。写真は、ブーレウテリオンより撮影した中央アゴラの遺構。

ブーレウテリオン(評議会議場)

(写真:同上、南西より撮影)

中央アゴラの東側の近くに残るブーレウテリオンの遺構。

劇場

(写真:同上、西より撮影)

ヘレニズム時代に建てられたこの西向きの小さな劇場は、ローマ時代に大規模な改修が行われました。馬蹄形はそのままに、ローマ時代の建築様式に合わせたアーチ型のディアゾーマ(周回通路)を持つ劇場が再建されました。

アクロポリスからサモス島を望む

(写真:同上、北東より撮影)

(2023/06/25)

アフロディシアス Aphrodisias

標高600メートル、タウルス山脈を背にしたアフロディシアス(現ゲイル)の遺跡は、イズミルから南東へ約230kmの地点にあり、この地域の古代都市の廃墟の中で際立って保存状態の良い遺跡です。

遺跡は全長3.5キロメートル以上の城壁で囲まれており、その面積は約520ヘクタールに及んでいます。これらの城壁はローマ時代後期(350-360年代)に築かれ、その後、建築資材や碑文など、おそらく地震で剥がれたと思われるさまざまな資材を再利用して修復され、いくつかの城門で結ばれています。

古代の地理的背景からすると、アフロディシアスはカリアの北東部、メアンダー渓谷の近辺に位置していました。

他の集落と同様、肥沃で水の豊富な谷間に位置していましたが、重要な交易路に面していたわけでもなく、戦略的な場所にあったわけでもなく、共和政末期とアウグストゥス王朝のローマ貴族の関心から最も効果的に利益を得た小アジアの都市でした。

すなわち、アフロディテ=ヴィーナスと同化しうる神の祠を持つこの都市は、ヴィーナスの特別な庇護下にあると自認するスッラ、ヴィーナスの血を引くと主張するカエサル、そしてアウグストゥス皇帝となった彼の養子の関心を集めることに成功しました。

その結果、ローマ帝国の支配の枠内で非常に特権的な地位と華々しい恩典がもたらされました。

巨万の富と良質な大理石の採石場を得たアフロディシアスは、急速に大理石の町となり、盛んな彫刻学校の本拠地となりました。

アフロディシアスが他の死滅した都市と異なるのは、それらすべての都市よりも永続し、国際的な魅力を獲得し、ローマ皇帝の王朝(最も重要な、建国王朝)の寵愛を受け、最終的にセルジューク朝に占領されるまで、カリアの主要なキリスト教の中心地としてのキャリアを終えたことです。

アフロディシアスの名前は、ビザンツ時代にスタヴロポリス(「十字架の都市」)と改名され、また、カリア州の主要都市であったことから、単にカリアと呼ばれるようになり、ある時点でカリアの転訛であるゲイルに変更されました。

アフロディシアスの遺跡の発掘は、1961年以降ニューヨーク大学の後援のもと、ゲイルの村を西に移転して、トルコの考古学者ケナン・エリム(1990年没)により綿密で新しい一連の発掘調査が開始され、国際的な取り組みとして現在も続いています。(ケナン・エリムの墓は博物館からほど近いところにあります)。

現在、遺跡にはアフロディテの神殿、劇場、スタディウム、オデオンなどが、良好な保存状態で残っています。

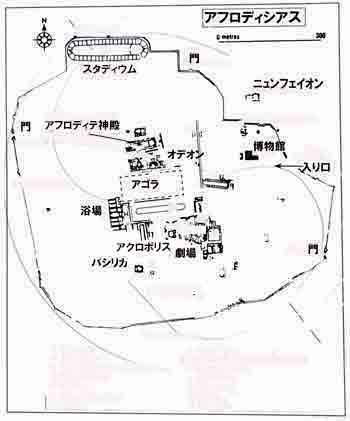

<アフロディシアスのプラン>

(P. Pugsley, 2018に加筆)

アフロディーテ神殿

(写真:1989年6月、北西より撮影)

主要な聖域であるアフロディーテ神殿は、側面に13本の柱を持つ八角形で、ヘレニズム時代後期(前1世紀)に建てられました。この建物は、5世紀にキリスト教のバシリカに改築され、その後内室が取り払われ、側面に沿って柱が移動して身廊と2つの通路が形成され、東端に後陣が付け加えられました。

また、ハドリアヌス帝の時代には、神殿の周囲に精巧な境内またはテメノスが造られました。

プロピュライア(テトラピロン)

(写真:同上、北より撮影)

神殿の東側には、堂々たるプロピュライア(玄関)の8本の柱が新たに発掘され、再建されました。この門(10m×11m)は、アフロディテ神殿のテメノスへの大きな儀式用の入り口として考案され、おそらく2世紀頃に建てられました。4列の柱からなり、一番東の2列は、螺旋状の縦溝柱と美しく彫刻されたペディメンタルな浮き彫り装飾を含む、美しいファサードの配置を形成していました。

オディオン

(写真:同上、北東より撮影)

テメノスの南側には、1962年に非常に保存状態の良いオデイオン(音楽堂:2世紀)が発見されました。このオディオンには、モザイクと彫像で精巧に装飾された舞台とオーケストラがありました。収容人数は1,700人で、おそらく、祭典のパフォーマンスや演説、音楽イベントなどに使われたと思われます。

アゴラ

(写真:同上、南西より撮影)

このアゴラは、オディオンのすぐ南東にあり、少なくとも三方をイオニア式の柱で囲まれた広大なエリア(約205×120m)を構成していました。

劇場

(写真:同上、北西より撮影)

アクロポリスの東斜面には、堂々たる劇場が発掘されています。この建物は、ヘレニズム時代後期に建てられ、マルクス・アウレリウスの下で改修されています。収容人数は、10,000人。

スタディウム

(写真:同上、北西より撮影)

スタディウムは遺跡の一番北に在り、1世紀の建造物に後世の改造が加えられています。この時代に、アフロディシアスで陸上競技が行われたという最初の記述が残っています。長さ262m、幅59mで、約3万人の観客を収容できました。

(2023/07/16)

ヒエラポリス(パムッカレ) Hierapolis(Pamukkale)

デニズリの北にあるヒエラポリス(パムッカレ)の遺跡は、ユネスコの世界遺産に登録されているパムッカレの石灰華段丘の東に位置しています。ローマ時代や初期キリスト教の建築遺構の豊かさにより、古代から残る遺跡の中でも最も有名なもののひとつとなっています。パムッカレとは「綿の要塞」という意味で、チャルダックの南斜面に湧き出る酸化カルシウムを含む水のトラバーチン堆積物によって形成された綿のように白い壮大な台地は、魅惑的な美しさを持っています。

この都市は、ヘレニズム時代以前の居住の跡は今のところ見つかってはいません。北門はサルディス、南門はラオディケイアへ通じています。ヒエラポリスは、ペルガモン王エウメネス2世によって建設されたと考えられており、ペルガモンの伝説的な創始者テレフォスの妻ヒエラにちなんで名づけられたと言われています(セレウコス朝による建設という異説もあり)。前33年、アッタロス3世の遺言により、ペルガモン王国全体とともにローマ帝国に遺贈されました。後17年、ティベリウスの治世に、ヒエラポリスは大地震によって破壊され、その後再建され、1世紀後半には、町の中心部に劇場、アポロ神殿、アゴラと共にストアやギムナシウムが建設され、2世紀から3世紀にかけて繁栄の絶頂期を迎えました。とはいえ、使徒フィリップが後80年に殉死したのもこの地でした。ビザンツ時代には、ヒエラポリスは教区の所在地となり、聖フィリップのために建てられたマルティリウム(殉教者記念顕彰聖堂)がありました。

10〜11世紀の頃には、この地は衰退の一途を辿り、1190年十字軍はこの町を「破壊された都市」と表現しています、そして、1204年にはセルジューク朝の支配を受けることになりました。

1957年以来、イタリアのチームにより正式な考古学的発掘調査が始まっています。

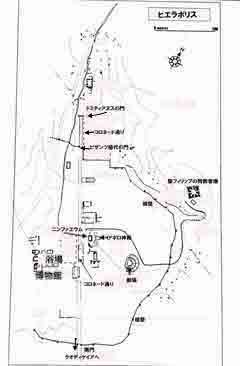

<ヒエラポリスの平面図>

(P. Pugsley, 2018に加筆)

浴場。

(写真:1989年6月、南西より撮影)

浴場は保存状態はかなり良く、紀元2世紀に建設されたと推定されています。

この複合施設の東側には、36.13×52.25メートルのパライストラ(体育場)があり、南と北に皇帝と儀式用の2つの大きな部屋がありました。大広間に隣接する小さな樽吹き抜けの部屋は、現在は博物館として使用されています。

アポロ神殿1

(写真:同上、北より撮影)

アポロ神殿(ヒエロポリスの主神)、は3つの建物から成っている複合体で、その基礎は1世紀初頭まで遡りますが、現在の上部構造物の遺構は3世紀以前のものです。

アポロ神殿は中央の建物で、正面に6本のイオニア式円柱(コインによる)と高い基壇がありました。北側にはプルートとコレの神殿、南側にあるプルトニウムには悪臭と致死性のガスを放つ冥界への入り口がありました。

同上2

(写真:同上、南西より撮影)

手前、アポロ神殿、後方に劇場。

同上3

(写真:同上、南東より撮影)

手前、アポロ神殿。後方ニンフェウム。ニンフェウムは神聖な空間に入る前に沐浴するための記念碑的な噴水。紀元4世紀建設。

劇場1

(写真:同上、南より撮影)

同上2

(写真:同上、東より撮影)

劇場は岩の斜面に直接建てられていて、神殿群に面して傾いています。

この劇場はよく保存されており、イタリアの発掘隊によって見事に修復されています。

当初の構造はおそらくアウグストゥス時代のもので、オーケストラ・レベルには大理石の客席が並んでいました。セウェルス帝(2世紀)の時代には、観客席を1.5m高くし、野獣の手が届かないようにしました。オーケストラは縮小され、大理石とトラバーチンで舞台が作られました。4世紀には水上公演できるようにさらなる改造が行われました。

収容人数は推定で12,000-15,000人。6世紀には劇場の上演が禁止された後、地震で被害を受けたこの建物は略奪され、不法占拠者に占拠されました。

ポディウム(ひな壇式観覧席)のレリーフは、ディオニュソス祭の行進を描いたもので、現在、浴場わきにある地元の博物館に収蔵されています。

プラティア(列柱通り)

(写真:同上、北西より撮影)

ドミティアヌスの治世(A. D. 81-96)建設されたプラティア(列柱通り)。後方の建物はビザンチンの門。

ドミティアヌスのアーチ(フロンティヌス門)。

(写真:同上、北西より撮影)

紀元82~83年、アジア(西アナトリア)のプロコンスル、ユリウス・フロンティヌスが建てた門。2つの塔に挟まれた三連アーチの門は、プラティア(列柱通り)の北端にありました。この門には、ラテン語とギリシア語の2つの碑文が刻まれており、ドミティアヌス帝の自由民の名前とフロンティヌス将軍の名前が記されていました。やがて、ドミティアススの名は削り取られました。

聖フィリプのマルティリウム(殉教者記念顕彰聖堂)

(写真:同上、南東より撮影)

この建物は、使徒フィリップのために建てられた教会で、20 × 20 mの正方形に建てられた堂々たる八角形の建物。5世紀初頭のもの

(2023/07/19)

ラオディケイア Laodikeia

北のアソプス川と南のカプリュス川(カッルス川?)の2つの川に挟まれたラオディケイアは多孔質の石と固まった砂利の台地上にあり、周囲は崖に守られた非常に立地条件のよい場所です。ラオディケイアはおそらく前3世紀中頃、セレウコス朝のアンティオコス2世テオスにより築かれ、妻のラオディケの名前にちなんで命名されました。

セレウコス3世が暗殺された後、彼の副官アカイオスはアンティオコス3世に反抗し、前220年にラオディケイアで王位を確保し小アジア王を宣言しました。その後、前188年にはペルガモン王国の支配下に置かれ、前129年にはローマの属州アシアに組み込まれました。

ラオディケイアは紀元2世紀、その歴史の中で最も繁栄した時代を経験しました。ラオディケイアはまた、アシアの7つの教会の一つであり、司教区として4世紀には重要な公会議が開かれています。

4世紀/5世紀以降のある時点で、町は城壁で囲まれていたようで、ヒエラポリス、エフェソス、アフロディシアス、シリアへの4つの門が存在していました。

ストラボン(XII, 578)によれば、ラオディケイアは烏のような黒い毛の柔らかさで知られる羊を産出していて、これらの羊がラオディキア人に素晴らしい収入をもたらしたと述べています。また、この都市は有名な織物産業も発展させ、ディオクレティアヌス帝の勅令には、「ラオディキア」と呼ばれる布が記載されています。

1961年から1963年にかけて、ジャン・デ・ガニエル教授の指揮の下、カナダ・ケベック州のラヴァル大学の委託を受けた発掘隊によって、この遺跡の発掘調査が行われ、その際に非常に興味深い泉が発見されました。

<ラオディケイアのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

スタディウム

(写真:1989年6月、北西より撮影)

スタディウムは、350mx60m。両端が湾曲したローマの競技場の形をしています。ウェスパシアヌスの時代(後79年)に建設。2〜3万人の観客を収容できました。

ギムナシウム(?)

(写真:同上、北西より撮影)

プロコンスルのガルギリウス・アンティクスのもと、ハドリアヌスとサビーナに捧げられました。

オディオン

(写真:同上、南西より撮影)

ニンフェウム

(写真:同上、北西より撮影)

この記念碑的な噴水は、もともとは3世紀頃の建築で、直角に交差する2つの通りの南東の角に位置し、装飾的な円柱と彫像を拝した水盤と、北向きと西向きの2つの壁龕で構成されていました。

神殿

(写真:同上、南より撮影)

イオニア様式の未確認の神殿(ゼウスかアポロに捧げられた可能性)。

小劇場

(写真:同上、北より撮影)

神殿の東側、自然の斜面を利用した2つの劇場の一つ。おそらく、ハドリアヌスの時代のもの。

大劇場

(写真:同上、西より撮影)

年代が特定されていない、ギリシア式の大劇場。前1世紀中頃、キリキア総督であったキケロが、ここラオディケイアの劇場で剣闘士の試合を観戦しています。

(2023/07/21)

エフェソス Ephesos

現在、見ることのできるエフェソスの遺跡は、アレクサンドロス大王の後継者リュシマコスによって、前290年に誕生しました。

リュシマコスは、彼の妻に敬意を表して、市をアルシノエと呼びましたが、彼の死後(前281年)、市は古い名前のエフェソスに戻りました。

前133年には、ペルガモン王国をローマに遺贈した最後のアッタロス王朝は、当時所有していたエフェソスを遺贈に含めました。

エフェソスはローマ・アジアの大都市であり、発掘された遺跡のほぼすべてが、ローマ時代のものです。河口が沈下すると、その前身や後身と同じように衰退しましたが、中世になっても重要な都市でした。

エフェソスもまた、アジア沿岸のギリシャ系都市が混在する都市の一つでしたが、その重要性と規模は、ミレトスや後のアレクサンドリアに匹敵します。

ローマ人は、エフェソスを新しく設立されたアジア州の首都にし、その知事であるプロコンスルの所在地としました。「アジアの大都市」は、ローマの権力によって美化されました。

ローマ時代の都市は、以前のヘレニズム時代のものよりも、大きな区画で計画されました。多くの市民や限られた数の高官の住居が発掘されていますが、一般の人々がどこに住んでいたかは不明です。

後3世紀半ばにゴート族が到着するまで、防御は優先事項ではなかったため、彼らの住居はヘレニズム時代の壁の外側にあった可能性が指摘されています。

キリスト教は、エフェソスには早くからやって来ました。聖パウロは何度か訪れましたが、完全に歓迎されたわけありませんでした。エフェソス住民との衝突もあり、パウロはマケドニアに撤退しました。後に、431年と499年には、エフェソスで重要な公会議が開かれています。

エフェソスの衰退は、ローマの支配力の衰退、それを継承したビザンチンの相対的な弱さ、外部の脅威(最初はゴート族、次にアラブ人)そして、短命のオスマントルコの支配の後は、ヴェネチアとジェノヴァによって争われ、15世紀以降状況は不明で、17世紀初頭旅行者は、遺跡が捨てられていることに気づきました。

<エフェソスのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

エフェソスのアルテミス神殿

(写真:1989年6月、南西より撮影)

エフェソスのアルテミス神は、卵のような乳房、あるいは乳房のような卵で覆われていました。彼女の偉大な聖域アルテミス神殿は、世界の七不思議のひとつで、高さ18メートルを超える117本の柱がありました。

アルテミス神殿は、実に比類のない壮麗な建築物です。というのも、ヘレニズム世界最大の建造物であり、大理石だけで造られた史上初の記念碑的建築物でもありました。

ギリシア人がやってくる前、アルテミス神殿のある場所は、アナトリアの母なる女神キュベレを祀る神聖な場所であり、地元の住民によって崇拝されていました。

イギリスの考古学者たちによって行われた発掘調査によって、アルテミシオンの地下に3つの建築段階が存在することが証明されました。最初の建物(フェーズA)は祭壇で構成され、2番目と3番目の建物(フェーズBとC)はそれぞれナイスコス(小神殿)で構成されていました。

ヴィルヘルム・アルツィンガーによれば、前6世紀初頭に建てられたと推測されています。

今日、アルテミシオンには、基礎の一部しか残っていませんが、発掘調査で出土した断片をもとに、この極めて重要な作品の復元図を描くことができました

<アルテミス神殿:前560〜550年>

(E.Akurgal,1985)

<アルテミス神殿平面図>

(E.Akurgal,1985)

左側、アルカイック期(前560〜550年)、右側、後のアルテミス神殿(前334〜250年)

アルテミス像

(写真、同上、エフソス博物館で撮影)

エフェソス出土のこのアルテミス像は、前1世紀のものです。

聖ヨハネのバシリカ

(写真::同上、ビザンチン時代の城から、北東より撮影)

キリスト教の伝説に拠れば、後2世紀に遡る建物。

スタディアム

(写真:同上、西より撮影)

ネロの時代(後54〜68年)に建設。

二重教会

(写真:同上、北西より撮影)

後4世紀に、銀行と商業施設として、ローマの建物に変更されています。

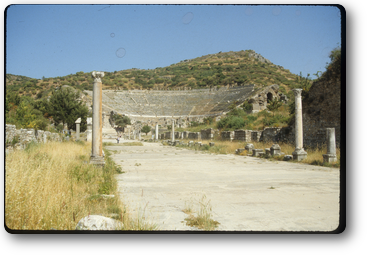

劇場とアルカディア通り1

(写真:同上、北西より撮影)

アルカディア通りと呼ばれる通りが、港から劇場まで半キロ以上続いています。

劇場は3世紀前半に建設され、ローマ時代以前の舞台建築も残っていますが、ローマ時代の姿で現存しています。観客席は、24,000人収容でき、高さは30mに達しています。南側の並行の通りには、前200年の2階建てのポルティコが残っています。

劇場2

(写真:同上、北北東より撮影)

劇場とアルカディア通り3

(写真:同上、南東より撮影)

写真上方の、アルカディア通りの突き当たりに古代の港がありました。

セラピスの神殿

(写真:同上、北より撮影)

マルクス・アウレウス・アントニヌスの時代に(後138〜192年)、エジプトの植民者によって建設されました。

商業アゴラ

(写真:同上、南西より撮影)

セラピス神殿の東側に隣接する、商業用のアゴラ。ヘレニズム時代に建設され、アウグストス、ネロ、カラカラの治世に、建設され建て増しによって拡張しました。

ケルススの図書館

(写真:同上、南東より撮影)

後110年に、コンスルG. J. アクイラによって、父G. J. ケルススのために建設した図書館。図書館は、後135年に、彼の後継者によって完成。

ハドリアヌスの神殿

(写真:同上、西より撮影)

コリント様式で建設され、内陣と張り出し玄関で構成されています。P. クインティリウスという人物によって、ハドリアヌス(後117〜138年)に奉納されました。

テラスハウス

(写真:同上、北より撮影)

後1世紀に建設されましたが、何世紀にも渡って居住され、5つの連続したテラスの上にそびえ立ち、それぞれが同じ家の1階を支えています。ここで発見されたソクラテスのフレスコ画は、セルチュク(エフェソスの北東5km)博物館に移されています。

トラヤヌスの泉

(写真:同上、西より撮影)

トラヤヌスの泉(後98〜117年)は、かつては、ファサードの中央にトラヤヌス帝の巨像が立っていました。現存する像の両足と地球儀のある台座は、元の位置に復元されています。

プリュタネイオン

(写真:同上、南西より撮影)

自治都市エフェソスの市庁舎で、永久の火を燃やしていたヘスティア・ブライア神殿が併設されていました。プリュタネイオンでは、政治的な仕事が行われた他、重要な儀式、宴会などが執り行われました。

オディオン(ブーレウテリオン)

(写真:同上、南西より撮影)

劇場のような建物は、オディオンとして知られています。しかし、プリュタネイオンが近くにあり、国家アゴラが直ぐ前にあることから、ブーレウテリオン(評議会議場)として機能していた可能性が指摘されています。オーケストラには、雨水を排水するための水路があり、かつて屋根で覆われていたと推測され、1,400人を収容できるこの建物は、ブーレウテリオンに適していたと考えられています。

大噴水

(写真:同上、北西より撮影)

国家アゴラの南側、オディオンの向かいにある記念碑的な噴水。後2世紀に建設され、4世紀に修復されています。

東のギムナシウム

(写真:同上、南西より撮影)

町の外れにあるこの体育教練所は、発掘者たちによって、サロンから発見されたフラウィス・ダミアヌスとその妻ヴェーディア・ファエドリナの肖像彫刻に基づき、この夫婦がパラエストラ(体育所)の建設したと考えられています。

(2023/10/04)

マグネシア(マイアンドロス川の) Magnesia(on the Maeander)

マイアンドロス河畔の町マグネシアは、イオニア地方の中央部に位置していますが、もともとは、北ギリシャのマグネシアからやってきたアイオリス人によって築かれました。

最初の集落は、レテウス川とマイアンドロス川の合流地点から始まりました。

マグネシアはリユディア王ギュゲス(前680年~652年)に統治された時期もありましたが、前650年頃、キンメリオス人によって壊滅的な打撃を受けました。

ミレトス人がマグネシアを再建しましたが、前530年頃にペルシア人に占領されました。

ヘロドトス(3, 39)によると、前522年、サルディスのサトラップであったオロイテスは、サモス島の僭主として有名なポリュクラテスを、マグネシアの町からそう遠くない場所で磔にしました。また、アテネの将軍テミストクレスは、アテネを追放された後、ペルシア王アルタクセルクセスと親交を結び、マグネシアに定住しました。

マグネシアの住民は、テミストクレスを高く評価し、彼の死後、アゴラに記念碑が建てられました。

前400年から前398年まで、スパルタ人が支配し、司令官ディブロンは、アルテミスを祀る神殿があるロイコフリス(白眉)と呼ばれる、現在の場所に街を移しました。こうして都市はマイアンドロス川の氾濫から救われ、さらに宗教の中心地としての地位によって重要性と権力を獲得しました。

マグネシアが発展し、重要な都市としての地位を得るようになったのは、セレウコス朝時代から後のアッタロス朝時代(前189~133年)のことです。前87年、ローマに対して戦いを開始した、ポントス王ミトラダテス・アルケラオスに対して都市は門を閉ざし、その結果、スラの時代以降、ローマの友好的な独立都市として存続しました。

ビザンチン時代には、マグネシアは司教区の所在地でした。この都市は1891年から1893年にかけてカール・フマンによって発掘され、その成果はJ.コーテとC. ワッツィンガーによって1904年に出版されました。

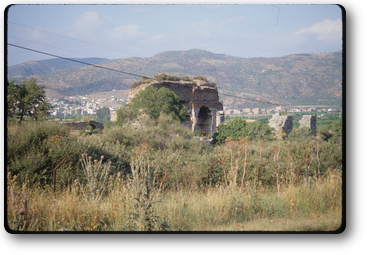

マグネシアの発掘で発見された建造物のうち、私が見ることができたのはアルテミス神殿跡のみです。アゴラ、ゼウス・ソシポリス神殿、その他多くの建造物は、レテウス川がもたらした沈泥の下に消えてしまいました。(現在、発掘中)

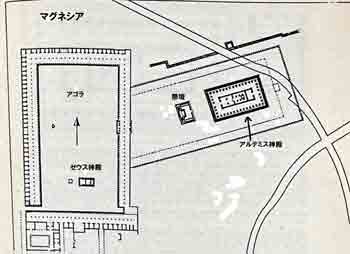

<マグネシアのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

<アルテミス神殿復元図>

(E.Akurgal,1985)

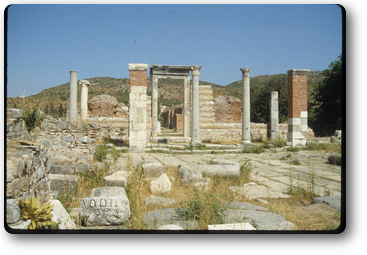

アルテミス神殿1

(写真:1989年6月,北東より撮影)

発掘調査で発見された遺物から判断して、アルテミス神殿は、おそらく母なる女神に捧げられた古い神殿の跡地に建てられたものと推測されています。

アルテミス神殿は、荒い石灰岩で造られ、柱の土台はエフェソス型でした。

柱軸には、半楕円形の断面を持つ32本のフルートが彫られていました。

これ以前の神殿は、より小さなサイズで、正面には6本の柱があったと推測されています。

多くの建築断片がベルリン博物館に、フリーズ・レリーフの一部がパリとイスタンブールの美術館に移されています。

ウィトルウィウス(前1世紀のローマの建築家)によれば、アルテミス神殿は建築家ヘルモゲネスの作品とされています。その大きさは41 x 67 mで、8 x 15の円柱が2段の基壇の上にそびえ立つ、イオニア様式の擬二重柱の形をしていました。

この建物は、フリギアの母なる女神の伝統を受け継ぐ他の神殿(サルデス、エフェソス)と同様、西向きでした。

アルテミス神殿2

(写真:同上、南西より撮影)

アルテミス神殿の祭壇

(写真:同上、南東より撮影)

(2023/10/05)

プリエネ Priene

イオニア人の政治と宗教の中心であった、パンイオニオン(ミュカレ山の北斜面にある聖域:ヘロドトス1.148)は、プリエネの地にあったため、この都市はイオニアでもっとも早い時期に築かれた入植地の一つです。とはいえ、この都市が建設された正確な場所を確認することは、今のところ不可能です。

最初の都市は、おそらく2つの港を持つ半島であったと思われます。前495年のラデの戦いには12隻の船で参加しました(ヘロドトス6. 8)。伝承によれば、古代の七賢人の一人とされるビアスは、前6世紀の初めにプリエネに住んでいました。

前350年、プリエネの新しい都市は、アテネの援助と関心によって現在の場所に建設されました。当時のプリエネは、現在よりも海から近く、ナウロコスという港がありました。

プリエネは、ヒッポダモス式、つまり、街路が直角に交差する都市計画に基づいて建設され、ヘレニズムの都市の中では最も古く、最も美しい例です。

ヘレニズム期には人口4,000の小都市で、市は全長2.5kmの市壁で囲まれ、4つの門を有していました

保存状態の良い幹線道路や建物の並ぶ通りには、古代そのままの町の雰囲気が今も漂っています。街は全体として南に面しています。

しかし、プリエネは政治的には、重要な役割を果たすことはありませんでした。

最初は、アテネの影響と支配の下に、次にペルガモン王国、そして最終的にはローマが統治するようになりました。

このような状況にもかかわらず、ここで発掘された4世紀とヘレニズム時代の芸術作品は、ギリシア芸術の中でも価値と重要性の高い作品に数えられています。

マイアンドロス川によって運ばれてきた粘土の堆積物は、プリエネと海との距離を徐々に縮めていき、港としての機能が失われると急速に衰え、ローマ時代の終わりには、ついに無価値な場所となりました。

しかし、ビザンチン時代には重要な教区の中心地でした。プリエネでの考古学的発掘は1895年にカール・フマンによって始められ、その後1898年までTh.ヴィーガントによって1898年まで続けられました。発掘に先立ち、英国ディレッタント協会の後援のもとに行われた調査の結果は、1881年に『イオニアの古代』第4巻として出版されています。

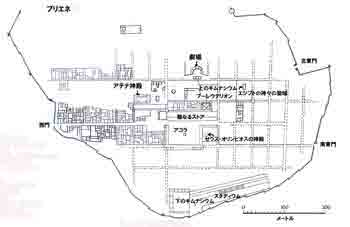

<プリエネのプラン>

(G. E. Bean,1966に加筆)

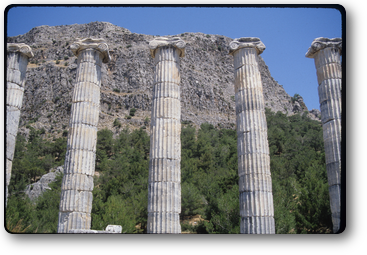

アテナ・ポリアス神殿1

(写真:1989年6月、南より撮影)

この神殿は、アレクサンドロス大王の寄進によって建立されました(前350年頃)。

建築には、古代世界の七不思議の一つとされるハリカルナッソスの霊廟を手がけた、建築家ピュテオスがあたりました。アテナ神殿は、イオニア式建築の古典的なモデルとなり、ウィトルウィウス(前1世紀のローマの建築家)によれば、ピュテオスは建築設計の原則を扱った本を出版しました。

この建物は、短辺に6本、長辺に11本の柱を持つ、ペリプテロスでイオニア様式でした。基壇の大きさは37.20×19.55メートル。東側には、長方形の祭壇と前門があります。後方は、アクロポリス。

アテナ神殿2

(写真:同上、南西より撮影)

劇場

(写真:同上、西より撮影)

町の北東に位置する劇場は、プリエネにおけるヘレニズム時代だけでなく、古代における主要な建築物の一つです。ローマ時代に加えられた変更や増築にもかかわらず、この建物は、ヘレニズム時代の特徴をほとんど残しています。座席は下段しか残っていませんが、観客席は50列で構成され、5,000人を収容できたと推定されています。

ブーレウテリオン(評議会議場)

(写真:同上、南より撮影)

市内で最も保存状態の良い建物の一つ。前150年頃に建てられたと推測されています。

中央に祭壇を持ち、かつて屋根のあったこの広間は、640人を収容することができました。

プリュタネイオン

(写真:同上、北北西より撮影)

ブーレウテリオンのすぐ隣には、同じく前150年頃のものと思われるプリタネイオンがあり、「評議会」の執行委員会の役人たちは、この建物で日々の職務を行っていました。ここはまた、「不滅の火」の場所でもありました。

聖なるストア

(写真:同上、東より撮影)

アゴラ(前3世紀)に隣接する、聖なるストアは、前2世紀後半に建造されています。

ゼウス・オリュンピオスの神殿

(写真:同上、南より撮影)

この神殿は、アゴラの東ストアの隣に位置しています。前3世紀建造。

8.50x13.50mの基壇を持つ、イオニア様式の神殿。

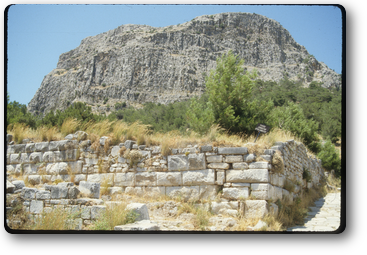

下のギムナシウム

(写真:同上、南より撮影。後方アクロポリス)

スタディウム

(写真:同上、西より撮影)

スタディウムのスタート地点

(写真:同上、北より撮影)

上のギムナシウム

(写真:同上、南東より撮影。後方アクロポリス)

ペリスタイル(中庭を囲む)式の建物。4世紀の後半に建造。

エジプトの神々の神殿

(写真:同上、北西より撮影)

この建物は単なる祭壇で、面積7.31x14.60m。高さ1.73m.

街路

(写真:同上、西より撮影)

アゴラから西門に通じる道路。排水溝の跡がよく残っています。

主要道路は幅5〜7mで、狭いものでも、3.5〜4.5mはあります。

(2023/10/07)

ミレトス Miletos

ミレトスは、イオニアで最も古く重要な都市の一つで、4つの港を持つ海岸都市でした。そのうち1つは東の湾にあり、他の3つは西の入り江でした。マイアンドロス川(現メンデレス川)による沈泥のため、現在の町は平野の真ん中にあります。古代には約10km東の現在のバフア湖付近まで入海し、船の便に恵まれていました、

ミレトスの西の沖合にあった有名なラデ島(前495年のラデの戦いで、ミレトスは80艘の艦船で参加。:ヘロドトス6.8)も、同じ理由で、現在は陸続きとなり、劇場から西に4マイル離れた丘になっています。

ミレトスには、ミケーネ人の重要なコロニーが、2千年紀の半ばから存在していました。ドイツ人によって行われた発掘調査で、ミケーネ時代の城壁、いくつかの住居、豊富な土器が発見されました。この地に定住した人々は、主にカリアから、さらに少数ながらクレタからもやってきました。

また、アテネ王コドロスの息子ネレウスに率いられたイオニア人が、ミレトスを建国したという伝承もあります。ギリシア人がこの地に定住したのは、前11世紀〜前10世紀頃の可能性があります。

ミレトスは、前7〜6世紀が第1繁栄期で、「イオニアの華」とうたわれました。特に前650年頃からは、黒海と地中海に植民地を築いたことで非常に裕福になり、イオニア地方のメトロポリスとなりました。古代の史料によれば、ミレトス人は、エジプトのナウクラティス、マルマラ海南岸のキジコス、黒海地方のシノペ、アミソス、オルビアを中心に90の植民地を築きました。

また、前7世紀末から6世紀初頭にかけて活躍した有名な僭主トラシュブーロスは、リュディア王国のサデュアッテスやアリュアッティスの攻撃を退けることに成功しています。

正確な科学の確立への第一歩は、主にミレトスの都市によって踏み出されました。自然哲学者のタレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス、有名な歴史家・地理学者のヘカタイオス、都市計画の建築家ヒッポダモスは、皆ミレトス出身でした。また、ペリクレスの愛人アスパシアもミレトス出身でした。

前499年、ミレトスはイオニア反乱の発端となり、ペルシア軍に破壊されましたが、直ぐに部分的に再建が始まり、ヘレニズム時代には、イオニアにおける商業と芸術の中心地の一つであったことが知られています。ローマ時代には、独立した都市であったミレトスは、アジア、すなわちアナトリア西部の主要なメトロポリスの一つでした。

<ミレトスのプラン>

(川島清吉,1983)

劇場1

(写真:1989年6月、南西より撮影)

ミレトスの巨大な劇場は、トルコの古代建築の中でも印象的なものの一つです。最初の建造物は前4世紀に建てられ、その後ヘレニズム時代に拡張されました。ローマ時代には、劇場は現在の規模に達しています。ローマ時代の劇場は、観客の収容能力は、15,000人以上。

現在の劇場の正面の幅は、140m、現在の観客席の高さは30m。また、舞台の幅は34mでローマ風のフリーズや彫刻で飾られています。

劇場2

(写真:同上、東より撮影)

北アゴラ

(写真:同上、北東より撮影)

古典期に建造され、ヘレニズム時代、ローマ時代に拡張。

ハーバー・ゲートウェイ

(写真:同上、北東より撮影)

ローマ帝政時代の初めに建造。写真左側奥に、イオニア風ストア。

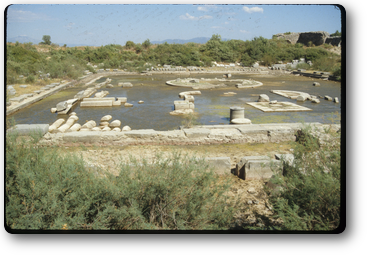

デルフィニオン

(写真:同上、北西より撮影)

アポロ・デルフィニオスが祀られていた、町の主要な宗教的中心。現在の遺構は、ヘレニズム時代に建てられ、ローマ時代に改築。三方をストアで囲まれた建物。

ライオン像(東側)

(写真:同上、北西より撮影)

2頭のライオン像が、港の入り口の両脇の対照的な位置に、頭を港に向けたまま厄除けとして港を守っています。(ヘレニズム時代)

ライオン像(西側)

(写真:同上、北より撮影)

イオニア式ストア

(写真:同上、北より撮影)

クラウディウスの治世(41〜54年)に建造。基壇、柱、柱頭、エンタブラチュアからなるこのストアのイオニア・オーダーは、道路の南東端に見ることができます。

ヘレニズム時代のギムナシウム

(写真:同上、南西より撮影)

この建物は、プロピュロンとパラエストラからなり、5部屋の部屋があります。(2世紀)平面の部屋の配置は、プリエネの「下のギムナシウム」に類似しています。

ニュンファイオン

(写真:同上、北より撮影)

記念碑的な3階建ての噴水。(2世紀)

マーケット・ゲート(北門)

(写真:同上、北より撮影)

南アゴラに通じる記念碑的な入り口。(2世紀後半)

ブーレウテリオン(評議会議場)

(写真:同上、南西より撮影)

この建物は、支柱、柱廊のある中庭、1,500人を収容できる屋根のある講堂で構成されていました。前175年から164年の間に建造。

セラピス神殿

(写真:同上、北より撮影)

エジプトの神々に捧げられたバシリカ式建物。(3世紀)

ヘレニズム時代のストアと南アゴラ

(写真:同上、北西より撮影)

ヘレニズム時代のストア(写真右手前)と南アゴラ(写真中央)。

南アゴラは、面積164m×196mの巨大な中庭。ヘレニズム時代に建てられ、ローマ時代に改築。

ヘーロン(英雄廟)

(写真:同上、北北東より撮影)

ローマ時代に建造。

アテナ神殿

(写真:同上、北西より撮影)

半島の南西部、西アゴラの南側に、前5世紀前半に建てられたアテナ神殿があります。(約18×30m)

(2023/10/08)

ディデュマ Didyma

ミレトスの「聖なる門」から始まる「聖なる道」は、海岸に沿って南下し、ディデュマのアポロン神殿まで続いています。アポロン神殿は、古くはブランキダイと呼ばれる神官の家柄によって管理され、アポロンの神託を伺いました。(ヘロドトス 1.46)

イオニア反乱の後、ラデの戦いに勝利したペルシア軍は、ミレトスとディデュマを荒廃させ、神殿の祭司であるブランキダイを、バクトリアに追放しました。また、ナイスコス(小神殿)に置かれていた、シキオンの名工カナコス作とされる青銅製の「アポロン神像」をエクバタナに持ち去りました。

前4世紀末に、アレクサンドロス大王が、イオニア諸都市の独立を回復した後、彼は、ディデュマの再建に着手しました。そして大王の死後は、シリアのセレウコス家が、ディデュマ再興に精力をそそぎました。

ディデュマのアポロン神殿の建設は、前3世紀から前2世紀にかけて続けられ、一部のセクションは、ようやくローマ時代になって完成しました。

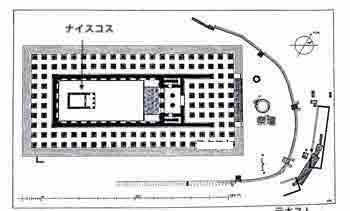

<ディデュマのアポロン神殿のプラン:ヘレニズム時代>

(E.Akurgal,1985に加筆)

<アポロン神殿の復元図(ナイコス:小神殿):ヘレニズム時代>

(E.Akurgal,1985)

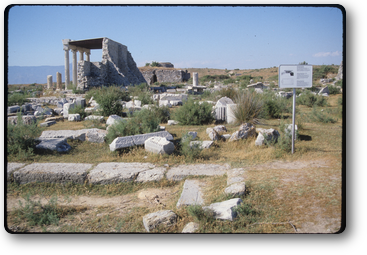

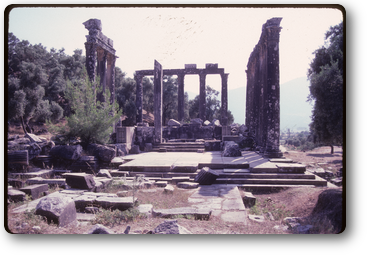

アポロン神殿(ヘレニズム時代)

(写真:1989年6月、北東より撮影)

前494年、ペルシア軍に破壊されたアルイック期の神殿(前560〜550年)の跡地に建造(51.13m×109.34m)。エフェソスのアルテミス神殿やサモス島のヘライオンとほぼ同じ大きさであり、ヘレニズム世界の宗教建築の中では3番目の大きさ。回廊はイオニア式の二重列柱式で、長辺に21本、短辺に10本の柱で囲まれていました(総数108本)。

神殿は、4つの主要部分、プロナオス(3世紀前半)、12本のイオニア式柱「12柱の間」、2本の同式円柱の「2柱の間」(神託の間)そして内陣部から構成されています。

ナイスコス(小神殿)1

(写真:同上、北東より撮影)

内陣奥(西側)に位置する、ナイスコスは、4本のイオニア式円柱を持つ前面列柱式の神殿。(14.2×8.5m)前3世紀初頭に建立。回りの城壁は、前2世紀前半に完成。

ナイスコス2

(写真:同上、北東より撮影)

内陣の奥(ナイスコス)から大階段と「2柱の間」を望む

(写真:同上、西より撮影)

神官は大階段を上り、「12柱の間」「2柱の間」で待つ参拝者たちに、アポロンの託宣を告げました。

内陣への通路

(写真)同上、北東より撮影)

大階段の左右には、プロナオスに通じる出入り口用の通路があります。

メドゥーサの頭部浮彫

(写真:同上)

遺跡入り口付近に置かれているメドゥーサの頭部浮彫。

聖道

(写真:同上、南東より撮影)

ミレトス市からディデュマに通じる聖道の一部。

(2023/10/09)

ヘラクレイア(ラトモス山麓の) Herakleia (under Latmos)

ヘラクレイア(現カピキリ村)は、マイアンドロス川からの堆積物によって沈められる前にラトモス湾の一部であった、バファ湖のほとりに位置しています。

古典古代の時代には、ラトモスとして知られていたこの都市(ストラボン16.636)は、もともと、前6世紀と5世紀の陶器とともに、より小さな要塞や家屋やその他の建物の遺跡が発見された、後のヘラクレイア市の東約1kmに位置していました。

ラトモスは、前5世紀にはデロス同盟の一員として、1タラントンの貢納を納めていました。前4世紀半ば頃には、マウソロスによって一時的に支配されました。その後、おそらく、前4世紀後半または前3世紀初頭に、さらに西に新しい都市が計画され、ヘラクレイアと改名されました。街はヒッポダモス式の都市で、街路は、南から北、あるいは西から東へと、厳密に軸対称に配置されていました。

ヘレニズム時代もローマ時代も、この町は栄え、その繁栄は海上交易からもたらされました。バファ湖に浮かぶ小島には、キリスト教時代やビザンチン時代の教会や修道院が残っています。

<ヘラクレイアのプラン>

(E.Akurgal,1985に加筆)

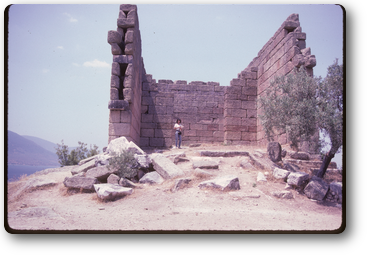

市壁(南側)

(写真:1989年6月、南東より撮影)

城壁はおそらく、リュシマコスによって前287年頃に築かれたもので、65の塔を持つ6.5kmの大きなものでした。

塔(南側)

(写真:同上、南より撮影)

アテナ神殿

(写真:同上、北東より撮影)

アゴラの西の小高い丘に、アテナ神殿が立っています(前3世紀初頭の建立)。

神殿は、内陣とプロナオスからなり、2本のドーリス式円柱をもつイン・アンティス(二柱構成)形式(9×17m)。内陣の壁はまだ、7m以上の高さに立っています。

アゴラ

(写真:同上、アテナ神殿から(西より)撮影)

ヘレニズム時代に建設されたアゴラ(60×130m)。後方は、ラトモス山。

ブーレウテリオン(評議会議場)

(写真:同上、南西より撮影)

現在、ブーレウテリオンの遺構は、ほとんど残っていません。ミレトスのブーレウテリオンに倣って作られたようで、壁には上半分に半円柱が飾られていました。ブーレウテリオンは石造りで、壁と平行にコの字型に配置されています。(前2世紀建造)

劇場

(写真:同上、北西より撮影)

ローマ時代の劇場。

アゴラの城壁(建物)

(写真:同上、南東より撮影)

エンデュミオンの聖域

(写真:同上、南より撮影)

都市の南端の近くの、岩の露頭に建てられた構造物。南西に面しており、直径約14mの馬蹄形の部屋で構成され、プロナオスと後陣からなるプロスタイル(前柱式)神殿。

ギリシア神話によると、セレーネ(月の女神)は、ラトモス山の洞窟で永遠の眠りにつく、美しい若い羊飼いエンデュミオンを毎晩訪ねたといいます。

(2023/10/10)

イアソス Iasos

イアソスは、全長1kmの半島に位置しています。土地が貧弱で内陸の連絡線が悪いイアソスは、現代のキイキュシュレジュクの町に面した港により、必然的に海に向かいました。

D. レヴィ教授の下、イタリアの考古学チームが、長年発掘調査に携わり、出土品はイズミールの博物館に保管されています。

イアソスは、アルゴスからの入植者によって築かれましたが、後にミレトスによって占領されました。街の主神はアポロンとアルテミスであったようです。劇場はディオニュソスに捧げられ、ディオニュソスの祭りはイアソスを音楽と演劇の中心地にしました。

また、イアソスはデロス同盟の一員で、ペルシア人が迫っている中、アテネとスパルタの争いに巻き込まれていました。前4世紀には、ペルシアの支配下にあり、アレクサンドロス大王の死後の困難な時代には、セレウコス朝とエジプトの支配者によって争われました。

ローマ帝国への編入は、最終的に平和と繁栄をもたらしました。ビザンチン初期には、イアソスは繁栄していましたが、衰退の兆候は7〜9世紀にアラブ人の侵入によっておとずれました。16世紀の終わりに、イアソスはオスマン帝国によって支配されます。

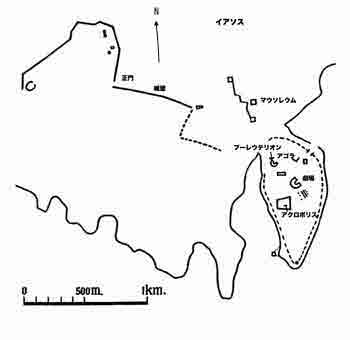

<イアソスのプラン>

(G. E. Bean,1971に加筆)

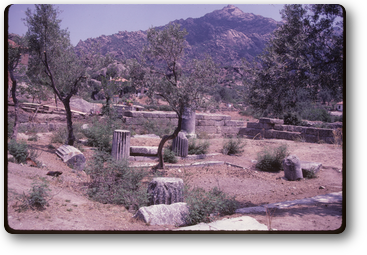

ブーレウテリオン

(写真:1989年6月、北より撮影)

アゴラ(ローマ時代)の南側に、保存所帯の良いローマ時代のブーレウテリオンが残っています。

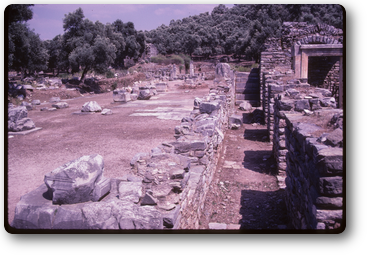

ローマ時代のアゴラ

(写真:同上、西より撮影)

ローマ時代のアゴラは(107m×87m)は、周囲に二重柱廊と単柱廊があり、前4世紀初頭のアゴラの位置を占めています。

ローマ時代のアゴラとストア

(写真:同上、南南西より撮影)

アクロポリス頂上の神殿

(写真:同上、西南西より撮影)

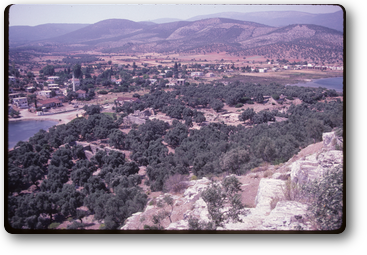

アクロポリスよりアゴラを望む

(写真:同上、南より撮影)

アクロポリスから、海に向かって傾斜している西側と南側には、前6世紀から前5世紀にかけて、岩に切り込まれたテラスの建物(住宅)がありました。

写真後方(左側)は、現在のキイキュシュレジュクの町。

劇場

(写真:同上、北西より撮影)

アクロポリスの北東にあり、酷く破壊された東向きの劇場は、ローマ時代のもの。

劇場の壁

(写真:同上、南より撮影)

マウソレウム

(写真:同上)

イアリアの発掘チームにより復元。

イアソス全景

(写真:同上、北東より撮影)

(2023/10/11)

エウロモス

エウロモスは、ミラース(古代名ミュラサ)の北に位置しています。前2世紀以降の碑文や古代の著述家によって言及されていますが、政令では、ミュラサとエウロモスは統合された都市として引用されています。

エウロモスのゼウス神殿跡は、非常に良好な状態で保存されています。

構造はコリント式のペリプテロスで、6×11の円柱があります。発掘調査によって、基壇は14.40 x 26.80 mであることが判明しています。コリント式の柱頭の見事な出来栄えと、新古典主義的な特徴から、この神殿はハドリアヌス帝(後 117 - 138)の時代以降に建設されたと推定されています。

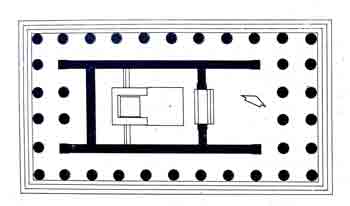

<エウロモスのゼウス神殿の平面図>

ゼウス神殿1

(写真:1989年6月、西より撮影)

プロナオスの前に4本の柱があり、セラの内部にはナイスコスがあります。

ゼウス神殿2

(写真:同上、東より撮影)

ゼウス神殿(ナイスコス)

(写真:同上、北東より撮影)

ゼウス神殿の壁に描かれたシンボル

(写真:同上)

(2023/11/02)

ミュラサ(現ミラース) Mylasa

古代ミュラサの見どころはそれほど多くはありません。

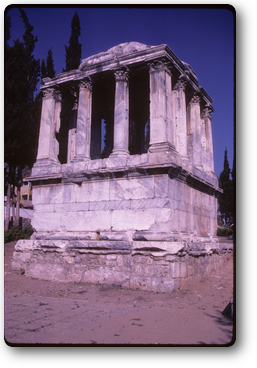

一番の見どころは、町の中心部から西へ行ったヒディルリク・テペの小さな公園にあるギュミュスケセン廟(「銀の財布」廟)です。

この建造物は、年代を特定するのが難しく(推定年代は、前2世紀から後2世紀の間)、ハリカルナッソスの霊廟から着想を得たと考えられていますが、後者は建築年代が早くてもあまり残っていなかったようです。

ギュミュスケセン廟は2階建ての建物で、上部には開放的な柱廊があり、四隅のピラスターは内側に赤く塗られたピラミッド型の屋根を支え、ロゼットや葉が描かれた立派な格天井があります。下の埋葬室には西側から入ることができました。4本の四角い柱に支えられた上の部屋の床に開いた穴から酒が注がれ、死者とともに葬儀の宴の楽しみを分かち合ったようです。

ギュミュスケセン廟1

(写真:1989年6月、北北西より撮影)

ギュミュスケセン廟2

(写真:同上、東より撮影)

ギュミュスケセン廟3

(写真:同上、南東より撮影)

(2023/11/02)

ラブランダ

ラブランダは、トルコで最も保存状態の良い古代遺跡の一つです。

ミラサ(現ミラス)の北4kmの山中にあり、古代にはミラサと舗装された「聖なる道」(全長14km、幅7m)で結ばれていた神聖な場所でした。この遺跡は、1948年から1953年にかけてスウェーデンの発掘隊によって発掘調査が行われました。発掘調査の結果、前5世紀にはすでにこの地に聖域が存在していたことが明らかになりました。

実際、ヘロドトス(V, 119)は、ラブランダの「ゼウス・ストラティオス神殿」に言及しています。しかし、ヒエロン(聖地)計画の発案者はハリカルナッソスのマウソロス(前377~353年)であり、多くの建造物は彼の時代に完全に建設されたか、着手されたものです。

マウソロス治世(ヘカトムノス家)に完成した建造物は、北ストア、付属施設とテラスを持つアンドロンB、神殿の南にある大きなテラスの壁、アンドロンBの西にある建造物、東にある大きな階段、宮殿と呼ばれる大きな建造物(?)。

アンドロンAとBは、王家のために用意されたメガロン型の宮殿であったことは間違いありません。オイコイ(家)と名づけられた構造は、メガロンとは対照的に、控えの間を持たない2つの個室からなる家屋でした。

ラブランダの「オイコイ」は、テラス・ハウスIとIIと同様、司祭のためのものであった可能性が指摘されています。アンドロンAは、窓のある建造物の中で最も保存状態がよく、ギリシア建築に窓が使われていたことがよくわかります。

ヘカトムノス家が舞台から引退し、カリア地方がアレクサンドロス大王の後継者によって争われたとき、そして後にそれがアジアのローマ属州の一部になったときにも、聖域はその魅力を失いませんでした。神聖な場所は維持され、巡礼者のための施設は、浴場とは別の集会場(アンドロンC)が追加されて改善されました。

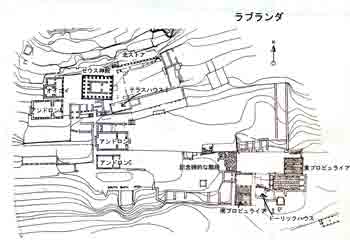

<ラブランダのプラン>

(E.Akurgal,1985)

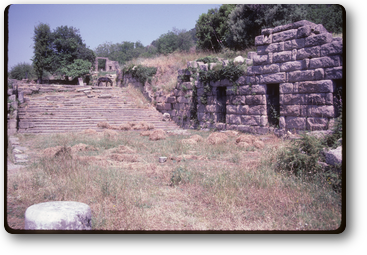

南プロピュライア

(写真:1989年6月、北より撮影)

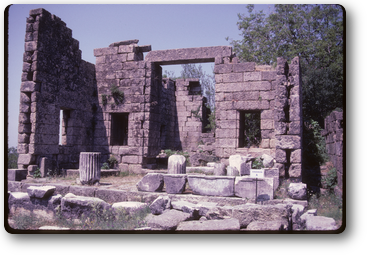

ドーリック・ハウス

(写真:同上、北東より撮影)

東プロピュライア

(写真:同上、南東より撮影)

記念碑的階段

(写真:同上、南東より撮影)

アンドロンC

(写真:同上東より撮影)

アンドロンA

(写真:同上、東より撮影)

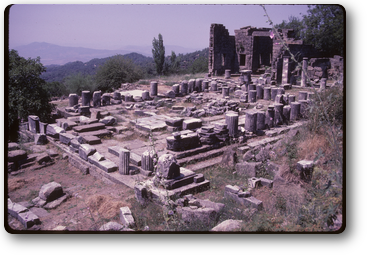

ゼウス神殿1

(写真:同上、東より撮影。後方アンドロンA)

ゼウス神殿2

(写真:同上、北東より撮影)

ゼウス神殿3

(写真:同上、北西より撮影)

北ストア(手前)

(写真:同上、北東より撮影。後方にゼウス神殿)

テラスハウスⅠ

(写真:同上、南西より撮影)

ミラサの町を望む

(写真:同上、北より撮影)

(2023/11/03)

ハリカルナッソス Halikarnassos

小アジアの半島南部は古くはカリア地方と呼ばれ、北はマイアンドロス川(現メンデレス川)をもってリュディアと接し、東は広大な山なみを背負ってエーゲ海にのぞんでいます。

その海辺にギリシアのコス島に対峙して古代のハリカルナッソス(現トルコ共和国ボドルム)が位置しています。

ハリカルナッソスは、ペロポネソス半島のトロイゼンからのドーリス人の植民者によって建設されたギリシア諸都市の一つで、他の五つのドーリス系の都市クニドス、コスとロードス島の三都市リンドス、カミロス、イアリッソスとの間に「六同盟都市」を結び、六都市の代表者は、クニドスのアポロン神殿で会合を開いていました。

街は小アジアとエーゲ海の間に立つ中継貿易港となって賑わい、アクロポリスには神殿、劇場など大小の公共建築物が建ちならび、美しい装いを見せていたといいます。

ハリカルナッソスは、「歴史の父」と呼ばれるヘロドトスの生誕の地としても名高く、彼は前484年頃にこの市の名家に生まれ、僭主リュグダミスとの党争を経て亡命するまでこの地に住んでいました。

この地域の最初の住民はカリア人(レレゲス人)で、ギリシア人との通婚も盛んだったようで、ハリカルナッソス市民にはカリア系の名前を持つ者も多く(ヘロドトスの父リュクセス)、ギリシア人とカリア人とが混住するポリスであったようです。

ハリカルナッソスは、リュディアにクロイソス王が出現するとリデユアに従属し、やがてペルシアがリュデイアを滅ぼしイオニア地方に勢力を伸ばしてくると、前6世紀の中頃からはペルシアの支配下に入り、ペルシア大王に臣従するカリア人の王族によって支配されました。

その中には、ペルシア戦争のサラミスの海戦(前480年)で勇名をとどろかせたアルテミシア1世のような女傑もいます。

その後、ハリカルナッソスは一時アテネの支配下に入り(ヘロドトスの党争はこの時期のこと)、さらに再びペルシアの手に落ち、短い自治の後(前394年頃〜前377年)アレクサンドロスの遠征まで、ミュラサのサトラップ(ペルシアの太守)ヘカトムノス家の支配(前377年〜前334年)のもと、カリアの中心都市として大いに繁栄しました。

ヘカトムノス家の支配者のうち最も重要な人物が、マウソロス王(前377年〜前355年)で、彼は都をミュラサからハリカルナッソスに移し、新しい都市計画に従いこの都市を第一級の都市に仕立て上げました。

ハリカルナッソスが繁栄の絶頂に達したのはこの時です。

また彼の墓が「世界の七不思議」(前2世紀ビザンティオンのフィロンによる)と称えられた下記のマウソレウムです。

その後の歴史は、ヘレニズム時代、ローマ時代、中世を経て、11世紀にはセルジューク=トルコがカリアを支配しましたが、まもなくビザンティン帝国によって奪回されました。

(しかし、後期ビザンティン時代には、ハリカルナッソスは衰退して町は放棄されていた可能性があります)

そして15世紀になると聖ヨハネ騎士団が、この地を占領しサン=ピエトロ城を築き、以後100年間にわたって支配しましたが、オスマン=トルコによってこの地を追われ、現在に至っています(サン=ピエトロ城のあとには、トルコのボドルム城が築かれています)。

<ハリカルナッソス(ボドルム)のプラン>

1) 古代の城壁 2) ミンドス門 3) 古代の劇場

4) マウソレウムの境内 5) ミュラサへの道 6) 港

7) 現代の町の中心 8)サン=ピエトロ城(ボドルム城)

(Kristian Jeppesenより)

ハリカルナッソスの港と街並み

(写真:1989年6月、南東(ボドルム城)より撮影)

マウソレウムの復元模型

(写真:同年同月撮影)

マウソロス王と王妃の霊廟(マウソレウム)は、1857年、チャールズ・ニュートンによって発掘が開始され、細部は異論がありますが、その設計はほぼ明らかになっています。

おおよそ 42m×20m の大きさで、石壇、周柱、ピラミッド型屋根、四頭立ての戦車などからなり、表面は彫刻を施された大理石で覆われていました。

周囲には一連の彫像が並んでいたと見られています。

王妃アルテミシア2世が、亡き夫のために当代有名な建築家ピュティオス、サテュロス、彫刻家スコパス、レオカレス、プリュアクシス、ティモテオスを招いてこの廟墓の建設に当たらせました。

アルテミシアは、前351年、この霊廟の完成を見ずに死にましたが、その後前350年頃に完成したと言われています。

<マウソレウムの遺跡のプラン>

A) 埋葬の供儀場 B) ―C) 廊下 D) マウソロス以前の時代の墓室

E) ペリボロス(周壁)の北側の壁 F) 墓室の地下水を取り出す導管

G) マウソレウムの建物敷地(32×38m)

(Kristian Jeppesenより)

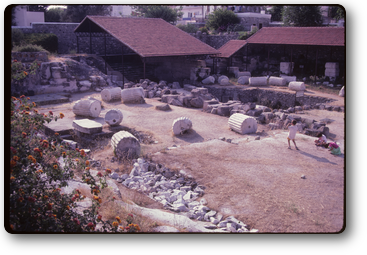

マウソレウムの発掘現場1

(写真:同年同月、南東より撮影)

今世紀になって、デンマークの考古学者クリスティアン=ジョプセンによって、マウソレウムのペリボロス(構内を囲む壁)の数カ所が発掘されました。

彼によればマウソレウムの境内は南北約242m、東西は105,5mの白大理石のペリボロスの壁によって、長方形に取り囲まれていました。

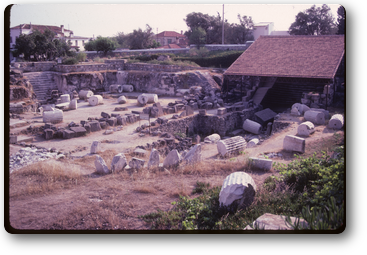

同上2

(写真:同年同月、北東より撮影)

中央にマウソレロス以前の時代の墓室。右後方屋根の下が供儀場。

同上3

(写真:同年同月、南東より撮影)

供儀場に上る階段。

同上4

(写真:同年同月、西より撮影)

マウソロス時代以前の墓室と奥に排水路の導管。

同上5

(写真:同年同月、東より撮影)

手前、排水路の導管、奥にマウソロス時代以前の墓室。

同上6

(写真:同年同月、南東より撮影)

ペリボロス(周壁)の北側の壁

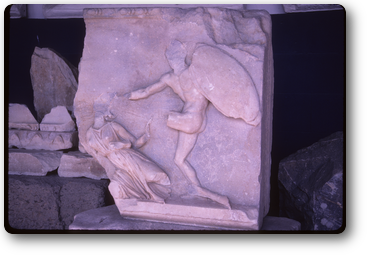

マウソレウムのフリーズの一部

(写真:同年同月撮影)

中心の基壇の上にはギリシア人とアマゾネスらを描いたスコパスの彫刻群がはめこまれていました。

マウソレウムの出土品は、現在大英博物館とボドルム博物館に保存されています。

古代の劇場1

(写真:同年同月、北西より撮影。写真右手奥にボドルム城)

山の斜面を利用して古代の劇場(ローマ時代)が作られています。

同上2

(写真:同年同月、北東より撮影)

同上3

(写真:同年同月、南より撮影)

サン=ピエトロ城(ボドルム城)

(写真:同年同月、北西劇場より)

現在、ボドルム城は博物館になっていて、マウソレウムからの出土品やボドルム一円で発見された出土品などが展示されています。

(2019.9.24)

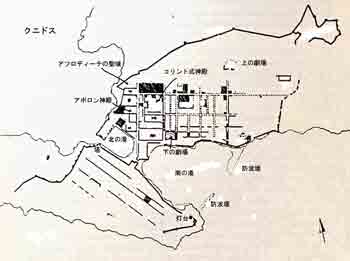

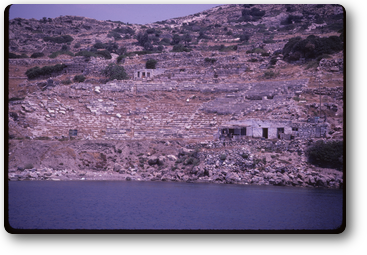

クニドス Knidos

クニドスは、ヒッポダモス式の幾何学的な都市計画に基づいて建設された、西アナトリア海岸で最も重要な都市の一つでした。見事に保存されている城壁は、ヘレニズム時代の初めのものと思われます。

クニドスは、ロードス島のリンドス、イアリュソス、カミロス、コス島、ハリカルナッソスからなるドーリック・ヘクサポリス(六都市連合)に属していました。クニドスには、ヘクサポリス共通の聖域であるアポロン神殿がありました。

ストラボン (XIV, 656)によると、クニドスの都市は段丘の上に築かれ、海岸からアクロポリスまで劇場のようにそびえていました。クニドスには二重の港があり、ストラボンによれば、港のひとつは閉鎖可能な海軍基地で、20隻の三段櫂船を停泊させることができました。現在、防波堤は堆積して地峡になっていますが、壁の痕跡から二つの港を結ぶ幅10メートルほどの水路があったことがわかります。

クニドスは商業が発達し、有名なワインが輸出されました。

前6世紀以降、クニドスはすでにギリシア世界で重要な役割を果たしていました。クニドス人は、前540年頃、他の豊かな都市と同様にデルフィに宝物庫を建てています。 また、この都市は、歴史上最も重要な天文学者・数学者の一人であるエウドクソス(前400年頃)の出身地です。

アフロディテ神殿には、プラクシテレス作の非常に貴重な女神像がありました。1857年C.T.ニュートンが発掘調査を行い、デーメーテルの壮麗な座像を含む彼の発掘品は、現在、大英博物館に所蔵されています。

<クニドスのプラン>

(E.Akurgal,1985)

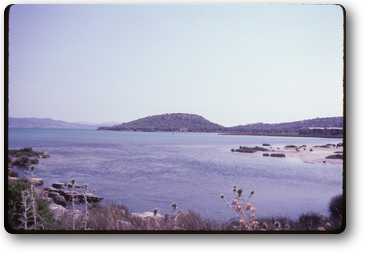

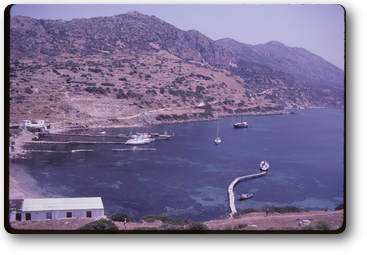

クニドス

(写真:1989年6月、南東より撮影)

灯台跡

(写真:同上、北西より撮影)

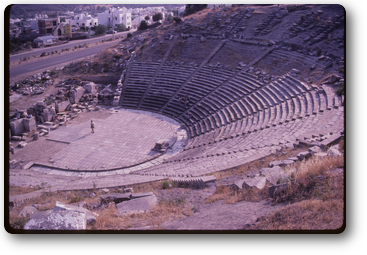

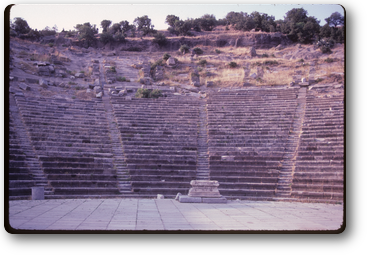

下の劇場1

(写真:同上、南西より撮影)

収容人数は約4,500人と推定(ヘレニズム時代)。

下の劇場2

(写真:同上、北西より撮影)

北の港

(写真:同上、南南東より撮影)

南の港

(写真:同上、西南より撮影)

塔

(写真:同上、東より撮影)

アポロン神殿

(写真:同上、北より撮影)

アフロディーテの聖域(?)

(写真:同上、南東より撮影)

コリントス式神殿

(写真:同上、北より撮影)

建設年代はハドリアヌスの時代に推定。

(2023/11/04)